Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Русский Леонардо? Нет, русский Ломоносов! | ||||

|

Василий Матросов

| ||||

|

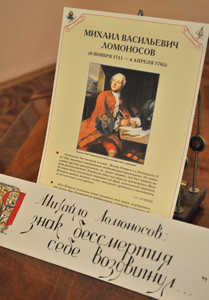

19 ноября исполняется 300 лет человеку, который, по словам А.С. Пушкина, был "первым нашим университетом", - Михаилу Васильевичу Ломоносову. | ||||

НовГУ не остался в стороне от этого события - ведь фактически этот юбилей имеет отношение ко всей отечественной науке в современном смысле этого понятия. В Центре творческой интеллигенции имени В.В. Сороки состоялись выставка книг "Я знак бессмертия себе воздвиг" и семинар "М.В. Ломоносов - ученый-энциклопедист". Еще В.И. Вернадский сказал, что мы, русские, осознаем свои достижения с большим опозданием, и то по подсказке извне. С этих слов начал свое выступление на семинаре проректор ИГУМ Ю.А. Прокофьев. Его выступление задало тон всей встрече, на которую пришло, к слову сказать, немало студентов, правда, в основном филологов, хотя научные интересы М.В. Ломоносова касаются большинства специальностей, по которым ведется обучение в НовГУ. Не секрет, что юбилей великого русского ученого празднуется отнюдь не с должной широтой и не с должным почтением, что, видимо, вполне демонстрирует отношение к науке современных российских властей, для которых зачастую реальная забота о процветании учености легко заменяется терминологической трескотней об "инновациях", "нанотехнологиях" и прочих мало осязаемых, но щедро оплачиваемых вещах. Впрочем, рядовые труженики науки хорошо понимают, чем обязаны великому гению-энциклопедисту, разносторонность которого, по словам С.И. Вавилова, объяснялась не внешней, как было зачастую в XVIII веке, а внутренней потребностью в познании окружающего мира. Семинар, на котором выступили В.Г. Дидковская, Т.В. Шмелева, Л.А. Секретарь и другие ученые, - это своеобразный знак уважения всей науке, которую во многом олицетворяет Ломоносов. Хотим мы того или нет, но вне зависимости от научной специальности мы сейчас говорим на том языке науке, основы которого и заложил Ломоносов. Приведем рассказ об этом Н.А. Мещерского: "Ломоносов был первым в России учёным, выступавшим с общедоступными лекциями по точным наукам перед широкой аудиторией на русском языке, а не на латинском, как это было принято в европейской научной и университетской практике того времени. Однако средств, необходимых для выражения научных понятий, в русском литературном языке тогда еще почти не было. Язык науки у нас начинает появляться лишь при Петре I и представляет собой почти исключительно заимствования из иностранного: каждый специалист пользовался немецкими, голландскими, польскими и латинскими словами для обозначения технических вещей, словами, непонятными другим. Кто, например, может догадаться, что текен обозначает чертеж, киянка - молоток, бер - запруда, дак - крыша, кордон - шнурок и т.п. Понемногу стали появляться и химические обозначения, опять-таки совершенно непонятные, как: лавра - кубовая краска, тир-жидкая смола, шпиаутер - цинк (это выражение до сих пор имеет хождение на заводах) и такие научные термины, как: перпендикул - маятник, радис - корень, триангул - треугольник, кентр - центр, аддиция - сложение.

В отличие от предыдущей эпохи при введении новых терминов М.В. Ломоносов, прежде всего, использовал исконное богатство общенародного словарного фонда русского языка, придавая словам и их сочетаниям, до него употреблявшимся в обиходном бытовом значении, новые, точные терминологические значения. Таковы, например, термины: воздушный насос, законы движения, зажигательное стекло, земная ось, огнедышащая гора, преломление лучей, равновесие тел, удельный вес, магнитная стрелка, гашёная и негашёная известь, опыт, движение, наблюдение, явление, частица, кислота и т.п. Ломоносов в разработанной им терминологической системе оставил и ряд терминов из числа ранее заимствованных русским языком иностранных слов, однако подчинил их русскому языку в отношении произношения и грамматической формы. Например: горизонтальный, вертикальный, пропорция, минус, плюс, диаметр, радиус, квадрат, формула, сферический, атмосфера, барометр, горизонт, эклиптика, микроскоп, метеорология, оптика, периферия, сулема, эфир, селитра, поташ. Ломоносов положил начало нашему точному научному языку, без которого теперь никто не может обходиться". Уже за одно это мы должны быть благодарны М.В. Ломоносову, не говоря уже о его бесконечных научных трудах, открытиях, организационной деятельности, в которой он не только проявлял себя мощным стратегом, но и вникал в каждую мелочь, вроде необходимости вовремя покормить студентов или послать их в субботу на танцы. Когда Ломоносова называют "русским Леонардо да Винчи", это не только неуважение к вполне самодостаточной личности Михаила Васильевича, но и к самому Леонардо, которого почему-то сделали стереотипным эталоном универсальности, не более того. Ломоносов достоин того, чтобы и сегодня быть образцом как преданности истине, так и независимости мышления, которую он вряд ли стал бы приспосабливать сегодня к прокрустовым меркам очередного грантодателя. А напоследок хотелось бы привести слова М.В. Ломоносова, которые когда-то были известны каждому школьнику. Посвящены они русскому языку, о котором он заботился на деле, создавая "Русскую грамматику" и "Риторику", а не с помощью неуклюжих чиновничьих законопроектов, как некоторые современные горе-радетели. "Карл Пятый, римский император, говаривал, что гишпанским языком с Богом, французским - с друзьями, немецким - с неприятелем, италианским - с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков". Дай нам всем Бог такой любви к тому, чем мы занимаемся! |