Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

"Прошлое должно служить современности" | ||||

|

С.А. Коварская, директор Учебно-научного Центра изучения культуры ИГУМ, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории

| ||||

|

Эти слова академика Д.С. Лихачева мы вспоманаем, когда говорим о сохранении культурного наследия Антониева монастыря. | ||||

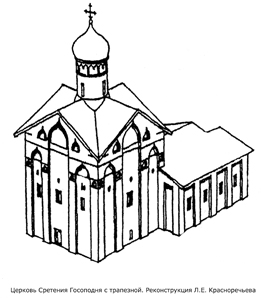

Исторически сложилось так, что Гуманитарный институт НовГУ располагается на территории Антониева монастыря, древнейшей обители Великого Новгорода, чья история насчитывает более 900 лет. Монастырь был основан в 1106 году Антонием Римлянином - человеком незаурядным, европейски образованным, много сделавшим для укрепления христианской веры среди новгородцев. Новые для русиян начала XII века идеи монашеской аскезы и молитвенного уединения нашли отражение в архитектуре собора и его росписях. Каменный храм Рождества Богородицы был возведен в 1122 году. В 1125 году его интерьер был украшен фресками, сохранившиеся фрагменты которых поражают высокохудожественным стилем, ярким колоритом, образностью, эмоциональной выразительностью. Изображения фресок включены во многие академические научные издания по истории русского и мирового искусства. Научные исследования последних лет показали, что при преподобном Антонии в монастыре было создано уникальное учебное заведение с обширнейшей библиотекой, которое давало широкий спектр образования. Свидетельство тому - известные труды монахов Антониева монастыря, в том числе Кирика Новгородца, автора трактата "Учение им же ведати человеку числа всех лет" и философско-богословского "Вопрошание Кириково иже вопроси епископа Нифонта и инех". Изучая их, мы можем сделать вывод: именно в стенах Антониева монастыря создавались удивительные произведения по истории, богословию, философии, астрономии, математическому изучению природных, календарных и исторических циклов. Монастырь был сожжен при подходе войск Дмитрия Донского к Новгороду в 1386 году, перенес пожары 1378, 1396, 1467 годов, разорение Иваном Грозным. Но можно предположить,что несмотря на это монастырская школа и библиотека продолжали жить. В 1740 году по инициативе архиепископа Амвросия Юшкевича в монастыре была открыта духовная семинария по образцу Киевской духовной академии. С этого времени более 170 лет здесь шла насыщенная, напряженная работа на ниве просвещения. За эти годы подготовлено более 3000 выпускников, славных сынов нашего Отечества. Среди них видные церковные деятели, преподаватели духовных и светских учебных заведений, ученые и государственные деятели. К 150-летию семинарии в 1880 годы в Антониевом монастыре построено новое здание, проект архитектора А.И. Борщова. Архитектура здания решена в духе эклектики, использованы мотивы ренессанса и древнерусского зодчества. В сохранившемся доныне здании располагались актовый зал, учебные кабинеты, комнаты для проживания семинаристов, домовый храм Владимирской Божией матери. В 1918 году семинарию закрыли, а в 1920 упразднили монастырь. Храмы Рождества Богородицы и Сретения оставили приходскими, но в 30-е годы закрыли. Рождественский собор был передан музею и Архивному бюро. В стенах монастыря в 20-е годы открылся Институт народного образования, позднее преобразованный в педагогический, а затем в Гуманитарный институт. Самое раннее сооружение из аналогичных построек XVI века - Церковь Сретения Господня с трапезной палатой, построена в 1533-1537 годах. Храм красив и монументален, его фасады декорированы различными архитектурными элементами и девятью вмонтированными в кладку древними крестами. Церковь и трапезная неоднократно перестраивались. В 1902 году по инициативе ректора семинарии и архимандрита монастыря Дмитрия (Сперовского) к ним с северной стороны был пристроен придел в честь свт. Тихона Задонского, выпускника и преподавателя Новгородской духовной семинарии. В годы Великой Отечественной войны урон, нанесенный церкви и трапезной, был незначительным. В 1960 году здания ремонтировали, провели в небольшом объеме исследовательские работы, что позволило архитектору Л.Е. Красноречьеву выполнить графическую реконструкцию церкви XVI в. (рис. внизу). Итак, Антониев монастырь можно по праву считать Центром богословского и гуманитарного образования Новгорода. За девять веков здесь сформировалась уникальная духовно-историческая среда, которая требует ее изучения, сохранения и дальнейшего развития.

Поэтому кафедры ИГУМ, Учебно-научный центр изучения культуры, Лихудовский и университетский музеи, университетская научная библиотека выполняют ряд научно-исследовательских и просветительских программ по изучению становления и развития образования в Антониевом монастыре, проводят научные конференции и семинары, музейные и библиотечные выставки, издают монографии и сборники статей. Следует отметить замечательное издание, подготовленное преподавателями кафедры русской и зарубежной литературы под руководством профессора, доктора филологических наук В.А. Кошелева "Новгородский край в русской литературе", здесь представлены авторы и произведения древнерусской литературы, связанные с Антониевым монастырем. Учебно-научным центром изучения культуры в серии "Новгородская историческая библиотека" изданы сочинения видного церковного иерарха Евгения (Болховитинова) "Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода", монография известного новгородского историка Людмилы Андреевны Секретарь "Новгородская духовная семинария. Наставники и ученики". Руководители Лихудовского музея доценты, кандидаты исторических наук И.Л. Григорьева и Н.В. Салоников опубликовали в российских и зарубежных изданиях серию статей о деятельности учебных заведений, книжных собраниях Антониева монастыря. В 2011 году планируется проведение теоретических семинаров, посвященных деятельности митрополита Евгения (Болховитинова) и первосвятителя Тихона Задонского, с Институтом философии РАН готовится сборник статей, посвященных Кирику Новгородцу. Начата работа по подготовке научно-популярного издания по истории Антониева монастыря XII-XX веков, включая описание его некрополя, предполагается установка мемориальных досок или знаков Кирику Новгородцу и Тихону Задонскому. Большой комплекс работ предстоит выполнить реставраторам и строителям. Бывший монастырский комплекс состоит из 16 построек XII-XVIII вв., в том числе бывшие казначейские и келарские кельи XVII-XVIII вв., библиотека XVIII в., настоятельский корпус начала XIX в. В 1992 году решением XVI сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО собор Рождества Богородицы XII в., церковь Сретения с трапезной XVI в., и надвратная колокольня начала XIX в. включены в список всемирного наследия как памятники, имеющие универсальную ценность. Руководство НовГУ и Гуманитарного института работают над тем, чтобы включить архитектурные памятники монастыря в план реставрационных работ. По их предложению в Министерстве культуры РФ рассматривается вопрос о выделении средств на реставрацию и восстановление ряда объектов монастыря. Замечательно, что решаются научные и реставрационные вопросы. Но настало время задуматься и о возвращении монастырю его духовно-церковной миссии. Первым шагом к этому может быть возрождение церкви Сретения как домового храма университета. Эту идею высказывают многие: студенты и преподаватели НовГУ, гости и жители Новгорода. Для того, чтобы превратить памятник архитектуры в действующую церковь, понадобятся немалые денежные средства. Сложный вопрос! Но, по-моему, разрешимый. Особенно, если привлечь к реализации этого проекта жителей города, учащуюся молодежь, спонсоров, будущих прихожан храма. Может, стоит возродить одну из традиций, которая существовала среди преподавателей и выпускников семинарии, - сбор пожертвований по подписному листу? Наверное, есть ещё пути решения вопроса, другие точки зрения и предложения. Раздумывая, вспомним слова Тихона Задонского, высказанные им в труде "Сокровище духовное, от мира собираемое": "...разум без просвещения Божия - слеп". |