Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

350 дней на дрейфующей льдине | ||||

|

И.А. Елистратова, доцент кафедры химии и экологии ИСХПР

| ||||

|

Именно столько дней проводят исследователи Северного полюса на дрейфующей льдине. | ||||

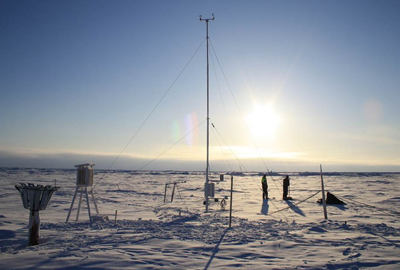

На днях студенты и сотрудники кафедры химии и экологии встретились с заместителем начальника по науке экспедиции "Северный полюс-38", старшим научным сотрудником Арктического и Антарктического НИИ В.В. Харитоновым. На встрече Виктор Витальевич показал космическую съёмку движения арктического льда, видеоматериал о выгрузке экспедиции, показал результаты сезонных измерений озона, углекислого газа, плотности и толщины льда, рассказал, как живут исследователи в сложных природных условиях. Именно живут, а не выживают. Потому что по интенсивности и результативности научных исследований жизнь станции неповторима. В изучении природной среды нашей планеты полярные области занимают особое место в силу своей труднодоступности и роли, которую они играют в процессах формирования состояния окружающей среды Земли. Россия - первая и единственная страна, использующая так называемые дрейфующие полярные станции. Такой способ исследования Арктики предложил в 1929 году Владимир Визе, исследователь, работавший в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. И уже 21 мая 1937 года была высажена у полюса первая такая дрейфующая экспедиция под названием "Северный полюс". Благодаря существованию дрейфующих станций российские учёные получили возможность исследовать Арктику круглый год. Дрейфующая станция "Северный полюс" - это поселок, разбитый на льдине. На языке науки правильнее говорить "ледовое поле". Идеальное поле для организации на нём научно-исследовательской станции должно отвечать следующим требованиям: размер 2-3 км, форма - близкая к кругу, толщина льда от 3 м и выше. Желательно, чтобы лёд был старый (в Арктике можно найти льдины, которым тысяча и более лет) и чтобы на нём были так называемые торосы - нагромождения обломков льда. Они уберегают станцию и живущих на ней людей от ветра. Всё снаряжение экспедиции составляет около 300 тонн. Доставляют его флагманы российского полярного флота ледоколы "Академик Фёдоров" и "Россия".

Живут полярники в утепленных домиках-коробках - как правило, по двое. 16 специалистов могут проводить весь комплекс исследований. Данные метеорологов в режиме онлайн передаются в международную метеосеть и используются для прогнозов погоды и обеспечения авиаперелетов через Северный полюс. Аэролог изучает атмосферу, ежедневно в определенное время запуская аэрозонд, гидролог и гидрохимик исследуют океаническую воду и течения (состав, температуру, солёность), гидрограф с помощью эхолота делает замеры глубин. Кроме того, специалисты изучают состояние ледяного покрова, следят за солнечной радиацией и выполняют множество фундаментальных и прикладных исследований. Данные, получаемые во время экспедиций, расширяют знания учёных о процессах, происходящих в природной среде Арктики, и помогают объяснить причины глобальных климатических изменений. - Можно ли попасть на Северный полюс? - спросили студенты гостя. - Да, - ответил В.В. Харитонов, - но для этого нужно быть профессионалом в областях проводимых исследований и, конечно, отважным романтиком. Арктический и Антарктический НИИ заинтересован в расширении учебно-научной базы своей образовательной деятельности и открыт к сотрудничеству с другими научными и образовательными учреждениями. |