Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Антониев монастырь сквозь века. Восстановление основ | ||||||

|

Л.А. Секретарь, старший научный сотрудник НГОМЗ. При подготовке материала использована статья из "Ежегодника НГОМЗ" за 2002 г.

| ||||||

|

Многовековая история самого древнего новгородского монастыря запечатлена в его уникальном архитектурном ансамбле. Здесь соседствуют памятники различных исторических эпох: Рождественский собор XII в., церковь Сретения XVI в., казначейские кельи рубежа XVII-XVIII вв., семинарская библиотека 1759-1780 гг., настоятельские кельи, колокольня - начала XIX в., главный семинарский корпус - конца XIX в. Разновременные и разностильные, они составляют сложную объемно-пространственную композицию, в которой на протяжении столетий главенствующую роль играл Рождественский собор - выдающийся памятник древнерусского зодчества домонгольского времени | ||||||

Мы предлагаем вам несколько публикаций, посвященных 900-летию основания Антониева монастыря, на территории которого располагается сейчас Гуманитарный институт. Антониев монастырь и в прежние годы был одним из очагов просвещения, в чем вы можете убедиться, познакомившись с материалами, публикуемыми ниже. В основе публикаций - выступления их авторов на Круглом столе "Антониев монастырь в истории культуры, просвещения, образования Великого Новгорода". Отмечая заслуги учреждений, причастных к проведению Круглого стола (см. Новости университетской науки), мы не можем не выделить персонально роль докторов филологических наук ВИКТОРИИ ГЕНРИХОВНЫ ДИДКОВСКОЙ и ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ ШМЕЛЕВОЙ, без инициативы и активной деятельности которых он не состоялся бы.

Архитектурный oбpaз монастыря, начиная с его основания в начале XI в., не мог оставаться неизменным; одни постройки разрушались, другие перестраивались или возводились вновь. Составить картину постоянно обновляющегося монастырского ансамбля с XII в. до настоящего времени - задача сложная и до конца никогда не разрешимая. Тем не менее, сохранившиеся документы, описания построек, изобразительный материал (иконы, гравюры, чертежи), исследования реставраторов позволяют в какой-то мере представить характер преобразовательной деятельности заказчиков и зодчих в определенные исторические периоды. История монастыря начинается с того времени, когда Антоний Римлянин купил землю в сельце Волховское к северу от Новгорода и построил здесь деревянный храм и келью. Это событие житие святого относит к 1106 г. и связывает его с епископом Никитой. Никита призвал посадников, которые с любовью выслушали святителя и "отмериша под церковь и под монастырь земли на все страны по 50 сажен", после чего святитель "повелел... возграднити церквицу древяну малу и освяти ю, и едину келицу поставити мнихом на прибежище". В 1117-1119 гг. или в 1116-1122 гг. Антоний возводит каменную церковь в честь Рождества Богородицы. Сооружение храма совершилось при епископе Иоанне Попиане.

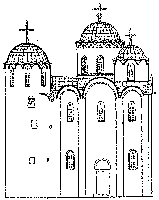

Представить архитектурный образ древнего собора, который дошел до нашего времени в перестроенном виде, позволили глубокие научные исследования, произведенные новгородскими реставраторами в 1980-е гг. Строительство осуществлялось в два этапа. Вначале был возведен основной объем: четырехстолпный, с позакомарным покрытием и одной главой. И только спустя определенный промежуток времени, к нему пристраиваются западный партекс и круглая угловая башня. Реконструкция памятника на XII в. (второй этап) выполнена в двух вариантах: автор первого - Л. Е. Красноречьев, который руководил реставрационными работами с 1974 по 1985 гг., второго - Г.М. Штендер и В.А. Дружинин (Рис. 1). Штендер осуществлял научное руководство с 1985 по 1991 гг. Для того чтобы выполнить проекты, было заложено большое количество зондажей и шурфов. Проекты имеют незначительные различия, связанные с дополнительной информацией, полученной после 1985 г. Собор ХII в. относится к типу монументальных крестовокупольных храмов, исполненных в византийских традициях. Фасады разделены лопатками на прясла и завершены закомарами. Узкие оконные проемы с арочным верхом имели дубовые оконницы с круглыми световыми отверстиями, в которые были вставлены стекла. Подлинная оконница сохранилась в южной стене диаконника. Три световых барабана увенчивались кокошниками с зубчатым декором. Полусферические главы, сохранившиеся под большими куполами XIX в., были крыты свинцом. Свинцовым было и кровельное покрытие (куски оплавленного свинца обнаружены реставраторами). Типологически Рождественский храм близок к Николо-Дворищенскому и Георгиевскому соборам, возведенным новгородскими князьями. При этом Рождественский собор, построенный иноземцем, имеет целый ряд особенностей, которые выделяют его из круга княжеских построек. Эти различия касаются и строительной техники (в кладке Рождественского собора использован брусковый кирпич, в то время, как в княжеских постройках - только тонкая плинфа), и архитектурного оформления фасадов: в Антониевском храме отсутствуют горизонтальные ряды ниш, окна в центральных пряслах расположены выше, чем в боковых, центральная закомара также повышена. Эти архитектурные особенности создают более динамическую композицию. Они станут традиционными в памятниках новгородской архитектуры последующего времени. При Антонии Римлянине в 1127 г. в монастыре возводится еще одна каменная постройка - "трапезница", что свидетельствует о введении общежительного устава. Место этой домонгольской постройки попытался определить петербургский исследователь древнерусской архитектуры В.А. Булкин. Раскопки, произведенные под его руководством в 1987 г. вокруг церкви Сретения (у северной стены придела святого Тихона Задонского, с восточной и южной сторон основного объема), позволили ему высказать предположение, что "трапезница" находилась на месте придела св. Тихона Задонского, пристроенного к храму и трапезной палате в 1902-1904 гг., и, скорее всего, была разобрана при их возведении в XVI в. В шурфах обнаружены фрагменты упавшей кладки XII в., а также обломки плинфы и цемяночного раствора. Кроме того, найден строительный материал XIV в. Как выглядела трапезная палата XII в., остается неизвестным. В 1365 г. к западу от Рождественского собора при деятельном участии архиепископа Алексия, имя которого записано в синодике монастыря среди его создателей, был возведен надвратный каменный храм в честь Сретения Господня. Он запечатлен на иконах с изображением Антония Римлянина и написанных на сюжет "Видение пономаря Тарасия", а также гравюре 1730-х гг. Храм неоднократно перестраивался и дважды переосвящался. В описях монастыря 1696 г. и 1730 г. он упоминается как Иоанна Списателя Лествицы. Можно предполагать, что первоначально церковь была небольшой, с трехлопастным завершением и одной главой. Следующий важный строительный период, связанный с возведением двух больших каменных построек и существенным изменением архитектурного образа древних храмов, относится к XVI столетию. Вскоре после указа архиепископа Макария о повсеместном введении в новгородских монастырях строго общежительного устава, который последовал в 1528 г., к юго-западу от Рождественского собора началось строительство церкви Сретения с трапезной палатой. Храм был заложен в 1533 г., освящен в 1537 г. Одновременно, по свидетельству новгородских летописей, был освящен и храм Антония Великого. Э.А. Гордиенко высказала мнение, что это придел церкви Сретения. Однако в документальных источниках не содержится сведений о существовании здесь придела с таким посвящением. В то же время известно, что знаменитый столпообразный храм "под колоколы", дата строительства которого остается точно неизвестной, но не выходит за рамки XVI в., имел посвящение в честь Антония Великого. Он располагался к югу от Рождественского собора и северо-востоку от церкви Сретения. Этот факт позволяет предполагать, что церковь Сретения с трапезной палатой и Антониевский столп возводились одновременно как единый комплекс, строительство которого было обусловлено введением общежительного устава. Церковь Сретения хорошо сохранила архитектурные формы XVI в. Это кубическая, безапсидпая двухъярусная постройка с четырехскатной крышей, сменившей первоначальное восьмискатное покрытие, и одной главой на глухом барабане. Разделение плоскости стен по вертикали лопатками, стянутыми арками, устройство горизонтальных тяг в верхних зонах, килевидные нитки, вкладные кресты - это характерные для XVI в. элементы фасадной декорации. Большие оконные проемы прямоугольной формы и с арочным завершением растесаны в XIX в. Фасады трапезной палаты пострадали больше при поздних перестройках. Изменена форма оконных проемов, утрачена фасадная декорация. Значительно повышен уровень кровли, при этом изменена и ее форма. На основе визуального исследования, проведенного в 1960 г., Л.Е. Красноречьев выполнил графическую реконструкцию храма на XVI в (Рис. 2). Не сохранившийся до настоящего времени Антониевский столп первоначально представлял собой большую восьмигранную постройку с палаточным завершением и главой. Высота его до палаток была 6 саженей. С запада к основному объему примыкала каменная пристройка с входом. Изображения Антониевского столпа на иконах и гравюре 1730-х гг., подробные описания близкого по времени и стилистике Хутынского столпа, а также прекрасное знание архитектуры Новгорода XVI в. позволили Л.Е. Красноречьеву исполнить графическую реконструкцию памятника на XVI в. В 1985-1986 гг. экспедицией исторического факультета СПбГУ (руководитель - В.А. Булкин) при участии архитектурной группы Новгородской реставрационной мастерской (руководитель - Г.М. Штендер) были произведены раскопки к югу от Рождественского собора и примерно в 9 м от него обнаружены основания Антониевского столпа. Круглый в плане фундамент сложен из валунов. Внутреннее помещение имело прямоугольную форму. Церковь Антония Великого с колокольней над ней в XVI в. была значительно ниже Рождественского собора и занимала подчиненное положение в структуре монастырского ансамбля. Как показали исследования, в Рождественском соборе на месте позакомарного покрытия в XVI в. появилось палаточное, аналогичное церкви "под колоколы". Палаточное завершение в XVI в. имела также надвратная церковь, перестроенная или заново построенная в этот же период. Таким образом, в XVI в. сформировался замечательный архитектурный ансамбль, при этом его объемно-пространственная композиция, усложненная новыми каменными постройками, приобрела живописные силуэтные очертания, характерный новгородский колорит и стилистическую цельность, подчеркнутую щипцовыми кровлями. Характерной чертой монастырского комплекса на протяжении нескольких столетий (до начала XVIII в.) являлось сочетание каменных зданий с постоянно изменяющейся деревянной застройкой. Много нового привнес в монастырскую застройку существенный по своим масштабам и результатам строительный этап, который условно можно обозначить 1670-1680 гг. Рождественский собор обстраивается с двух сторон приделами. Антониевский столп в 1670-е гг. надстраивается на высоту 6 саженей до уровня щипцового завершения, то есть в два раза. Приблизившись по высоте к Рождественскому собору, он выделился среди других построек и составил вместе с собором ядро монастырского ансамбля. К этому же времени относится возведение над южными святыми вратами каменной церкви Иоанна Предтечи, которая на иконе первой половины XVIII в. представлена как восьмигранная одноглавая постройка с пологой шатровой кровлей. Строительство в этой период еще велось в рамках древнерусских традиций. В архитектурном облике монастыря сохраняется живописная асимметрия объемов при выраженном стремлении подчеркнуть композиционное ядро - собор и колокольню. Каменные постройки были плотно окружены деревянными кельями, хозяйственными службами. Монастырь обнесен деревянной "коленчатой" оградой. Среди деревянных строений выделялась восьмигранная конная мельница, крытая шатром и завершенная прапором. Свободное сочетание каменных и деревянных построек - характерная черта древнерусских ансамблей. В таком виде Антониев монастырь запечатлен на иконе 1696 г., исполненной Семеном Никитиным (Рис. 3). В начале XVIII в. в России внедряется регулярный принцип градостроительства, который распространяется и на монастырские комплексы. В Антониеве монастыре, начиная с конца 1690-х гг., предпринимается попытка создать регулярную планировочную структуру, включив в нее древние храмы. При этом Рождественский собор и Антониевский столп сохраняют доминирующую роль в ансамбле. Надвратный храм Иоанна Лествичника и церковь Сретения с трапезной палатой, включенные благодаря пристроенным в 1698-1720 гг. объемам в сплошную Г-образную линию застройки, занимают подчиненное, хотя и важное, положение в монастырском комплексе. Формирование этой линии строений происходило постепенно, в несколько этапов. В 1698 г. к северу от надвратной церкви возведен одноэтажный больничный корпус с церковью Александра Невского, надстроенный в 1720 г. для размещения в верхнем этаже братских келий. С юга к этому же храму в 1699-1701 гг. пристраиваются двухэтажные настоятельские и казначейские кельи. В 1718 г. это здание было расширено к югу до трапезной палаты XVI в. Сохранившиеся кельи 1699-1701 и 1718 гг., серьезно пострадавшие в годы Великой Отечественной войны, реставрированы в 1950-е гг. по проекту Т.В. Гладенко. Восстановлены, хотя и не полностью, первоначальные архитектурные формы: порталы, оконные проемы, богатые наличники. На месте раскопанных оснований воссоздано крыльцо по аналогии с памятниками архитектуры этого времени. Также, по-видимому, был решен и больничный корпус, впоследствии разобранный. Надвратная церковь Иоанна Предтечи включается в состав сформировавшейся в первой четверти XVIII в. южной каменной линии застройки, сохраняя роль архитектурной вертикали. К востоку от нее в 1715 г. строится 6 каменных палат и столярня, к западу - братские кельи с квасоварней, просвирня и поварня. Строительство частично каменной, частично деревянной ограды в форме четырехугольника с каменными палатками наиболее отчетливо подчеркнуло общее стремление к геометрической правильности архитектурно-планировочного решения. Даже сады приобрели четкие прямоугольные формы, подчеркнутые окружающими их деревянными оградами. Особняком поставленная в 1717 г. в северо-восточном углу монастыря ветряная мельница голландского типа нарушала и оживляла жесткую линейную планировку. К этому времени из монастырского комплекса почти исчезают деревянные строения. Застройка становится преимущественно каменной. Разительные перемены, происшедшие в планировке монастыря, особенно наглядно проявляются при сравнении литографии 1730-х гг. и иконы 1696 г. из Псковского музея. Литографированное изображение полностью соответствует опубликованной Амвросием описи монастыря 1730 г. Принцип регулярности остается основополагающим и в последующее время. После учреждения в 1740 г. в Антониеве монастыре духовной семинарии все строительные работы подчиняются потребностям этого учебного заведения. В 1740-е гг. к северу от Рождественского собора в линию (с востока на запад) сооружаются два каменных корпуса для учебных классов и жительства учеников и учителей. Проектировал эти здания петербургский архитектор И.Филиппов - ученик М.Земцова и П.Еропкина. Сохранились планы корпусов. В 1759 г. в восточной части монастырского комплекса начинается строительство каменной семинарской библиотеки. Автор проекта здания неизвестен. Каменные работы вела артель ярославских мастеров. Строительные работы из-за отсутствия средств затянулись. По свидетельству Амвросия, сооружение здания было завершено в 1780 г. Сохранившийся двухэтажный корпус с проездом в центре является интересным и редким для Новгорода образцом стиля барокко. В 1770-1780-е гг. на месте прежней ограды начала XVIII в. сооружается новая каменная. При ее возведении в 1772 г. подрядчиком выступает крестьянин Ярославской провинции - Василий Сучков. На продолжение строительства каменной ограды в 1780 г. Екатерина II, будучи проездом в Новгороде, пожаловала Антониеву монастырю 1600 руб. Для этих работ использовался кирпич от разобранных в 1775 г. построек Сокольницкого монастыря близ Новгорода. Интенсивное строительство в монастыре ведется в первой половине XIX в. Этот период характеризуется и большими утратами. В 1801 г. в юго-восточной угловой части в линию с библиотекой отстраивается одноэтажная каменная больница для семинаристов. На этом месте в описи 1730 г. упоминается пекарня. В 1840-е гг. на здании надстраивается 2-й этаж. В настоящее время дом занят жилыми квартирами. К больничному корпусу в западной линии в 1802 г. пристраивается семинарская трапеза. Печальным событием в монастырской жизни стало обрушение в 1804 г. яруса звона церкви Антония Великого. Знаменитый Антониевский столп восстанавливать не стали. Вскоре разобрали и надвратную церковь Иоанна Предтечи XVII в. В 1806 г. на ее месте началось возведение трехъярусной колокольни, окончательно отстроенной в 1807 г. В 1812 г. колокольню оштукатурили, а в 1813 г. от нее к Рождественскому собору посадили "проективные дерева" - липовую аллею, сохранившуюся до настоящего времени. Решенная в классическом стиле, высокая, завершенная главой и шпилем колокольня заменила утраченный в 1804 г. Антониевский столп, но уже не в составе архитектурного ядра (Эта колокольня хорошо видна на фото на стр. 9 - Ред.). Она подчеркнула значимость главного южного входа в монастырь. Планировочная ситуация, сложившаяся в 1806 г., зафиксирована планом, исполненным семинаристом Федором Евнеичем. С южной стороны на плане отмечена вновь строящаяся колокольня и примыкающие к ней с двух сторон кельи и хозяйственные постройки. Восточную линию составляют объединенные оградой больница, библиотека, кузница и угловая оградная башня. Северный участок ограды с двумя угловыми башнями отделяет большой семинарский сад от свободной площади перед семинарскими корпусами, стоящими в линию с каменной кузницей (с востока) и каменной же баней (с запада). Западную линию составляют: ограда, баня, затем семинарская трапеза 1802 г., бывший больничный корпус, занятый в 1806 г. хлебней, надвратная церковь, казначейские, настоятельские, келарские кельи, объединенные с большим трапезным корпусом и церковью Сретения. В 1808 г. реконструируется западная линия застройки: разбираются надвратная церковь Иоанна Лествичника, больничный корпус 1698-1720 гг., занятый хлебней и называемый монахами "Соловки" из-за появления в его стенах больших трещин. На его месте по проекту новгородского архитектора В.С. Поливанова сооружает двухэтажный настоятельский корпус. По длине настоятельский корпус был меньше разобранного здания, и, в связи с этим, между ним и трапезой 1802 г. образовался разрыв. Кроме того, новое здание 1808 г. сильно выступало к востоку. Последней значительной постройкой монастырского комплекса явилось большое, Г-образное здание духовной семинарии, построенное к 1890 г. в духе эклектики. Проект нового семинарского корпуса, утвержденный в 1873 г. (за подписью графа Бобринского), был переработан в 1878 г. губернским инженером А.И. Борщовым и утвержден в том же году губернатором Э.В. Лерхе и губернским архитектором Р.К. Кржижановским. Но и этот проект не был окончательным - изменена фасадная декорация, что хорошо видно при сравнении чертежей 1878 г. с существующим зданием. В настоящее время оно занято гуманитарным институтом НовГУ. Два прежних корпуса 1741 г. были разобраны. Достигнув своего кульминационного развития в XVI-XVII столетиях, впоследствии, в XVIII - начале XX вв. архитектурный ансамбль Антониева монастыря в значительной степени утратил стилистическое единство и гармонию. Этому способствовала разборка нескольких важных для создания архитектурного образа построек (надвратной церкви, Антониевского столпа), а также внедрение регулярного принципа застройки и активное включение в нее разностильных построек. Послереволюционный период ознаменовался небольшими утратами: разборкой колокольни и части каменной ограды. В годы Великой Отечественной войны серьезные повреждения получило здание казначейских и настоятельских келий - обрушились своды и часть стен 2-го этажа. Остальные постройки сильно не пострадали. В 1957-1961 гг. под руководством Т.В. Гладенко в западных корпусах был осуществлен комплекс восстановительно-реставрационных работ. В Рождественском соборе, церкви Сретения, библиотечном, семинарском, больничном, южных корпусах ограничились ремонтными работами. В 1980-е гг. большой объем научно-исследовательских, обмерных и реставрационных работ произведен на самом древнем памятнике монастырского комплекса - Рождественском соборе под руководством Л.Е. Красноречьева и Г.М. Штендера. Проект не предусматривал реставрацию памятника. |