Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Открытка как историческое свидетельство | ||||

|

Т. В.Шмелева

| ||||

|

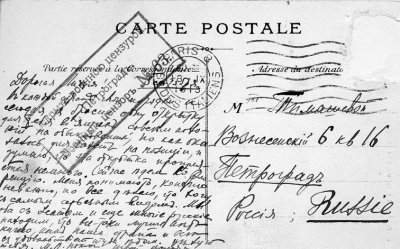

В Детском музейном центре в Кремле работает выставка "Три щита". Её открытие было приурочено к годовщине освобождения Новгорода от немецких войск, а содержание посвящено русской воинской славе. Вместе с приличествующими такой тематике экспонатами - оружием разных эпох, макетами пушек и танков, мундирами и элементами военного снаряжения, наградами - на выставке представлено более 500: открыток | ||||

Большая их часть - из собрания Детского музея открытки, действующего в одной из школ Гатчины, и это повод для интереснейшего, на мой взгляд, разговора о том, вокруг чего можно организовать детей, как наполнить их школьные годы содержательной культурной жизнью. Но не менее интересным мне кажется обратиться и к самому главному экспонату выставки - открытке. Выставка предъявляет нам её как историческое свидетельство и исторический источник: мы можем увидеть, как выглядели великие полководцы, рядовые и офицеры петровской поры, екатерининских времён и начала 20 века - в Первую Мировую войну. Невозможно не задержаться у открыток, выпущенных в блокадном Ленинграде.

Всё это говорит нам не только об изображённых событиях и персонах, но и о том, чем была открытка в Великую Отечественную войну: Как и многое другое тогда, она стала средством пропаганды, идеологического воздействия. В отличие от других пропагандистских средств, открытка максимально доходчива - попадала буквально прямо в руки читателю, к тому же была отправлена близким ему человеком - прочтение и восприятие гарантировалось. Каждому понятно, что современная открытка далека от своей предшественницы военных лет, да и советской эпохи в целом. И это как-то само приводит к вопросам: а вообще что представляет собой открытка как факт культуры? Какова её история?* История открытки весьма занимательна. Ее днём рождения считается 1 октября 1869 года, когда первые печатные бланки для открытых писем стали продавать на почтамтах Вены и Будапешта. Этому предшествовала большая работа, связанная с поисками удобного и экономного способа почтового сообщения. Обсуждения шли под эгидой Всемирного почтового союза, который к тому времени активно влиял на работу почты, определяя ее стандарты. Интересно, что одно из предложений состояло в том, чтобы выпустить бланки с набором готовых текстов, а отправителю оставалось бы только написать адрес и зачеркнуть ненужные фразы. Идея эта родилась в Пруссии и в переводе с немецкого фразы выглядят так: "Удостоверяется получение последнего письма", "Отправитель благополучно прибыл", "Поздравляем наступившим радостным событием", "Свидетельствуем сердечное участие по поводу печального случая". Отвергнутая в 60-е годы 19 столетия, эта идея воплощена в современных праздничных открытках - сейчас надо специально искать такие, куда можно было бы вставить своё слово, чаще попадаются открытки с уже отпечатанными текстами, при этом - стихотворными, и весьма низкого качества.

Тогда же принято было - открытость письма, его размер и разграничение двух сторон - одной для адреса, другой - для собственноручного текста отправителя (предлагалось сначала назвать такое письмо "почтовой телеграммой" и ограничить его объём 20 словами, но потом это сочли излишним - больше, чем позволяет размер открытки, не напишешь). Вообще говоря, именно такие открытки - в полном соответствии с решением почтового союза - существуют и доныне (на них мы получаем из ВАКа долгожданные новости о защищённой диссертации, например). Но оставаться такой, как она появилась в почтамтах Вены и Будапешта в 1869 году, открытке было не суждено. Первыми, кто внёс в нее существенное изменение, были военные, принимавшие участие во франко-прусской войне 1870-1871 годов: быстро оценив удобство нового вида писем (до конвертиков ли на войне?), они помимо текста (а его открытость, кстати, на руку военной цензуре), стали изображать на открытках виды местности, где им приходилось бывать, - крутой берег или там лес на холме: Это было замечено и подхвачено книготорговцами, и открытки стали выпускать с рисунками и фотографиями. Иначе говоря, довольно быстро в открытке обозначились два начала - визуальное и вербальное (словесное), которые через некоторое время разделились по разным сторонам открытки: визуальная стала считаться лицевой, а словесная - с адресом и текстом - оборотной. Такая открытка получает название иллюстрированной и становится основной, определяя дальнейшую судьбу этого изобретения и делая его фактом не только почтового сообщения, но и культуры своей эпохи. Именно изображение (визуальная сторона) стало жанрообразующим фактором, разделив открытки на видовые, поздравительные, портретные, исторические: Именно оно определило эстетику открытки, что вызвало в русском языке рождение прилагательного открыточный, которое словари толкуют как "подчеркнуто красивый, избитый, трафаретный, слащаво-приторный". Прочтешь фразу "он был красив той открыточной красотой, что нравится большинству женщин", и сразу представляешь эдакого приглаженного франта с усиками и пробором посредине: Эстетика открытки в золотой век ее истории (конец 19 и первые десятилетия 20 века) детальнейшим образом анализируется в книге Малгожаты Барановской с названием, которое можно было бы перевести "Посланница чувств" (Варшава, 2003)* *. Читая эту книгу, написанную с необыкновенной любовью к предмету своего коллекционирования и изучения, снабжённую дивными и иллюстрациями, я выясняла постепенно, что в Польше существует большая литература, посвященная открытке, а некоторое время выходил даже специальный журнал* **. Главная идея этой книги: в каждую эпоху культивируются определенные чувства и способы их выражения/изображения; изобретённая в конце 19 века открытка как нельзя кстати пришлась именно в этой роли - выражать чувства, быть их посланницей. Рассматривая образы женщин или детей на открытках рубежа веков, М. Барановска умеет показать, что каждая из них может поведать нам о своём времени и тогдашней культуре чувств. Многое из заключений автора напрямую относится и к русской открытке, во-первых, потому, что (напомню) Польша входила в состав Российской империи и жила в общем контексте культуры, а во-вторых, открытка с её эстетикой формировалась и существовала как явление общеевропейское. Открытка, уверяет М. Барановска, показывает, как утончённая эстетика модернизма, тиражируясь, превращается в китч (а китч, кстати, завоёвывает себе место среди объектов истории культуры - в Петербурге в 2002 году прошла выставка "Китч-ностальгия. Предметный мир советского человека 1960-х годов"). Интересно, что ей удается рассказать и о том, как в истории открытки участвуют польские художники, писатели, артисты. Из книги можно понять, что история классической открытки - посланницы чувств - завершается в 1930-е гг. Открытка оставалась частью праздничной, точнее говоря, поздравительной культуры; при этом поздравительные и идеологические задачи успешно совмещались в одном "прямоугольнике бумаги" - вспомните первомайские и октябрьские открытки с обязательными флагами и красными гвоздиками. Была у открытки и третья функция - просветительская: она приносила буквально в каждый дом малодоступную информацию - от репродукций живописных полотен до изображения каких-нибудь редких аквариумных рыб. К просветительским стали относиться и открытки с видами городов: в стране с огромной территорией и скромными финансовыми возможностями изучать города (тем более зарубежные) можно было разве что по открыткам. А артисты кино, популярность которых поддерживала та же открытка? Ведь любимый фильм нельзя было держать дома и смотреть сколько хочешь до эпохи видео. Постсоветская открытка, которой приходится жить в соседстве с едва ли не повсеместной фотографией, видео, электронной почтой* **** - мало похожа на своих исторических предшественниц. Она почти утратила открытость (теперь открытки продают в комплекте с конвертами), оторвалась от заданного ей почтовым союзом размера (на любой почте можно найти и гигантские юбилейные, и крохотные открыточки к праздникам), освободилась от идеологической нагрузки (что не удивительно в контексте деидеологизации нашей жизни вообще) и от открыточной красивости (сегодня в моде скорее иронически-карикатурные изображения). Современная открытка замкнулась в частной жизни человека - кроме привычных праздников, она предполагает множество совершенно приватных поводов - дни рождения и юбилеи, рождения детей и множество неторжественных случаев (например, я получила как-то открытку с изображением динозавра и надписью "Забыл старых друзей?"). Что же она означает для нас сегодня? Милый знак дружеских и родственных чувств? Вид и дух места, откуда тебе пишут? (А современные фотографы умеют находить изысканные ракурсы). Отметки на карте чьих-то путешествий, иллюстрации к ненаписанным путевым заметкам? (Радуюсь, получая открытки от моих коллег из городов, где им приходится бывать по разным поводам). Заметим: без всяких усилий у каждого из нас складывается коллекция открыток. А это значит, что все мы немного филокартисты - так уже в 1870-е годы в Германии и Австро-Венгрии стали называть тех, кто взялся собирать открытки. Сегодня этот вид коллекционирования - филокартия - распространён во всех странах. Собрания филокартистов насчитывают десятки тысяч экземпляров, вот у ребят из Гатчины в музее 120 тысяч! Конечно, настоящий филокартист не просто собирает открытки, он может рассказать об истории каждой из них, он всегда ищет какие-то недостающие в его коллекции: Филокартия - это страсть. Но и не охваченный этой страстью интеллигентный человек понимает, что открытка - не просто кусочек картона, а факт культуры, и чем больше проходит времени со дня её получения, тем всё вернее она становится историческим свидетельством. А это уже не пустяк. Примечания * Статья должна выйти в 8 томе продолжающегося издания Польской Академии наук "Studia Litteraria Polono-Slavica", посвященном семиотике коммуникации "Почта - Телеграф - Телефон - E-mail" (Варшава, 2004). ** Её я получила от своих польских коллег проф. Ежи Фарыно и Анны Маймескулов, которым выражаю огромную благодарность. *** Насколько мне известно, у нас такой книги нет. Из всех открыток внимание собирателей и издателей у нас привлекают старинные открытки с видами городов, у меня собралась небольшая библиотечка таких книг, в которой самая замечательная - "Иркутск на почтовых открытках (1899 - 1917)" Сергея Медведева (М., 1996), за которую я благодарна моим иркутским коллегам. ***** Симптоматично, что открытки очень быстро появились и Интернете. Современные технологии позволяют к её словесной и визуальной сторонам прибавить звуковую, а изображение заставить двигаться. Это означает, что открытка как форма общения "переросла" рамки почты и вошла в современную коммуникативную культуру (но это, как говорится, сюжет для другого рассказа). |