Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Так начинался русский флот | ||||

|

И.Л. Григорьева

| ||||

|

Огромную роль в истории нашей страны в древности играли водные пути по большим рекам, соединяющим с короткими перерывами моря - Балтийское и Черное. Таким образом Северную Европу и Византию связывал великий путь из варяг в греки. Начинаясь в Балтийском море, он проходил по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру Ильмень, Ловати и Днепру. Существование этой мощной транспортной артерии, равной которой не знал средневековый Запад, определило и истоки российской государственности, мощь и величие которой символизирует памятник Тысячелетию России, по праву стоящий именно в Новгороде. | ||||

Торговля новгородцев на Балтийском, или Варяжском, море началась в очень давние времена. Особый интерес к странам Балтийского региона проявлял великий князь Ярослав Мудрый, при котором произошел всплеск деятельности варягов на Руси. При нем скандинавские корабли регулярно ходят по Волхову, а в Новгороде появляется корабельный причал - "Гаралдов вымол", названный так в честь норвежского короля Харальда "Сурового правителя", женатого на дочери князя Ярослава Елизавете. Рядом, немного южнее Ярославова дворища - резиденции Ярослава Мудрого, располагалось и "варяжское" подворье, ставшее к концу XI века Готским торговым двором. Суда самих новгородцев, более совершенные, чем ладьи киевлян, очень напоминали норвежские корабли - дракары. В дальнейшем Новгород имел торговый флот, а также иррегулярный военный. Со временем отношения новгородцев с выходцами из Скандинавии стали враждебными. В 1187 (или 1188) году новгородцы вместе с подвластными им карелами разорили шведский город Сигтуну, увезя в качестве трофея большие медные врата, украшающие ныне Софийский собор. Поскольку главный путь в Новгород шел через Неву, новгородцы этот путь всячески оберегали. Укрепляя границы Великого Новгорода, новгородский князь Александр Ярославич приказал "рубить городцы на Шелони". Так в 1239 году появилась крепость Порхов. За победу 15 июля 1240 года над шведским флотом, дошедшим вверх по Неве до устья реки Ижоры, Александр Ярославич удостоился прозвища Невский. В следующем году он разрушил сооруженную немецкими крестоносцами в русском селении Копорье на Финском заливе крепость, которая была заново, в камне, отстроена новгородцами для защиты своих рубежей в самом конце XIII века. Шведы, также ставшие под знамя крестового похода, объявленного папой Григорием IX, во второй половине XIII века покорили Финляндию, продолжив затем агрессию против русских земель. В 1300 году они заложили в устье реки Охты, при впадении ее в Неву, небольшую крепость Ландскрона, которую в русских летописях именовали "Венцом земли". В следующем году крепость была разрушена новгородцами, получившими свободный выход в Финский залив. В 1323 году, желая прекратить доступ шведам в Ладожское озеро, московский князь Юрий Данилович заложил в истоках Невы на острове Орехов крепость Орешек. В 1348 году Орешек был захвачен шведами и в тот же год отнят новгородцами обратно. В этом же году на месте разрушенной Ландскроны новгородцы построили в устье Охты новую крепость - Невские Канцы, называвшуюся шведами позднее Нюенскансом, или Ниеншанцем. Упорная борьба за обладание выходом из Невы в бассейн Балтийского моря велась новгородцами вплоть до времени уничтожения самостоятельности города, а затем продолжалась уже общими силами России. К моменту утраты независимости Новгород потерял все берега Балтийского моря за исключением устьев Невы и Наровы, а также побережья Белого моря. Именно эти территории стали опорными в деле жизненно важного для России возвращения в число европейских держав, имеющих свободный выход на морские просторы. Эту задачу ставил перед собой и своим народом Петр I и успешно решал ее в годы тяжелейшей Северной войны, в которой противником России опять была Швеция - сильнейшая военно-морская держава того времени. Попытка Петра добиться путем военных действий против Турции выхода к Черному морю оказалась неудачной из-за отсутствия в России специалистов, знающих военное дело, и самого военного флота. На следующий день после заключения мира с Турцией, 19 августа 1700 года, Петр объявил войну Швеции. А ровно через три месяца последовало тяжелое поражение русских войск под Нарвой. Развивая наступление, шведский король Карл XII послал в Архангельск против России 7 кораблей. Эта экспедиция не удалась, но она предупредила Петра о возможном нападении неприятеля на Белое море. Петр поспешил с войсками в Архангельск, но шведы нападения не повторили. Тогда царь переключил все силы на взятие Орешка (Нотебурга), бывшего естественным ключом к важным водным пространствам: Неве и Ладожскому озеру. Поскольку Орешек расположен на острове в истоке Невы на Ладожском озере, он не мог быть взят без использования плавсредств. Кроме того, нужно было вести бой на равных со шведской флотилией адмирала Г. фон Нумерса. Желая представить в театре военных действий первенцев Балтийского флота - двух малых фрегатов "Святой дух" и "Курьер", построенных на Соломбальской верфи близ Архангельска, Петр привел их с собой по древнему новгородскому торговому пути. Для этого была проложена специальная трасса - помост из бревен, названный дорогой Осударевой (или Царской), которую сооружали "лесами, мхами и болотами" тысячи поморов с лошадьми ценой титанических усилий и больших жертв и по которой они осуществили волок корпусов кораблей до Онежского озера. Готовя операцию по взятию Орешка, Петр планировал использовать удобные водные пути по Волхову и Луге. Луга являлась удобной транспортной артерией по направлению к Яму и Нарве, а Волхов - к Орешку. 30 января 1701 года царь велел Новгородскому приказу сделать 600 стругов. В феврале-марте того же года он напоминал главе Адмиралтейского приказа Ф.М. Апраксину "О струговом деле, что в Новегороде:". Скупые сведения о грузовом судостроении позволяют заключить, что оно велось на Волхове в 14 километрах от Новгорода и на Луге у деревни Онежицы, в 18 километрах от г. Луги.

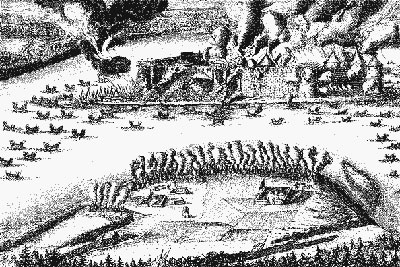

В начале 1702 года в государственном судостроении на северо-западе произошел перелом: от строительства небольших военно-транспортных судов перешли к созданию пока небольших боевых кораблей. Эти суда предназначались для действий на Ладоге против шведской флотилии. Такие суда строились на Новгородской верфи. В перечне, датированном 30 марта 1703 года, перечисляются суда, оставленные в низовьях Волхова осенью 1703 года: 190 стругов больших и малых, "судно малое государя царевича", 3 яхты, 143 лодки. Именно построенные на Новгородской верфи небольшие суда участвовали 11 октября 1702 года в штурме Орешка. Подготовив штурм артиллерийским огнем, русские войска, посаженные на лодки, перебрались через реку и взяли этот важный стратегический пункт - безусловный ключ к пути по реке Неве, почему Петр и переименовал крепость, назвав ее Шлиссельбург ("Ключ-город"). Представление о штурме Орешка дает гравюра А.Шхонебека, на которой суда представлены с большой степенью детализации. Мы видим, как "лотки" волокут по суше из Ладожского озера в Неву. Этот эпизод дан на гравюре полностью. "Лотки" - это одномачтовые суда с небольшой кормовой надстройкой. На время штурма мачты были сняты, и лодки показаны идущими к стенам крепости на веслах. На гравюре изображено чуть более 60 лодок. Она дает основание считать, что русские солдаты шли на штурм крепости на донских стругах, изготовленных на Новгородской верфи. Кроме верфи, расположенной в непосредственной близости от Новгорода, на Новгородчине, на землях, входивших в состав Новгородской епархии, создавались и другие предприятия для строительства боевых кораблей. "На отпор против неприятельских свейских войск на Ладожское озеро сделать военных шесть кораблей на реке Сяси" - гласил Указ Петра от 22 января 1702 года. Эти суда предназначались для действий на Ладоге против шведской флотилии, без разгрома которой нельзя было взять Орешек. Для устройства государственной верфи на Сяси выбрали место у ее впадения в Ладожское озеро, рядом с дворцовым селом Сясьское Устье (Сясьские Рядки). Низовье Сяси было достаточно глубоководным для проводки даже крупных кораблей. Там имелись удобные для строительства верфи берега и росли обширные сосновые леса. Металлургической базой новой верфи служили железоделательные заводы в ближайшем Олонецком уезде. Снабжение верфи парусиной, канатами, флагами, вымпелами, остальными корабельными припасами осуществлялось через Адмиралтейский приказ в Москве. Финансирование верфи возлагалось на Новгородскую ратушу. Взятие Орешка, этой древней каменной твердыни, охранявшей балтийское побережье России около 300 лет, существенно изменило военное положение на Ижорской земле. Значение потери этой крепости было тогда же верно оценено в Швеции. Члены Королевского совета писали Карлу XII 20 ноября 1702 года: русские "могут, спаси Боже, овладеть Нюенскансом и там или в другом месте устроить себе морской порт на Балтике". В годовщину штурма крепости, 11 октября 1719 года, на проповеди в Шлиссельбурге обер-иеромонах флота Гавриил (Бужинский) сказал об этой победе так: "Сим ключом отверзена провинция Ижерская, Корелская, Ливонская. Ключ сей отверзл море Балтийское: ключ сей - основание царствующего Санкт-Питербурха". Овладение Орешком подготовило условия для практической работы по созданию Балтийского флота. Заложенные на Сяси фрегаты изначально предназначались не для Ладожского озера, а для формирования корабельного состава Балтийского флота. Это были "Ивангород" и "Михаил Архангел", значительно более крупные, чем первые фрегаты, построенные на Сясьской верфи. Однако их строительство по ряду причин затянулось, и они были спущены на воду в 1703 и 1705 годах. По-видимому, в январе 1703 года была выработана кораблестроительная программа, по которой начал целенаправленно создаваться Балтийский флот. Первые боевые корабли закладывались на реке Свирь в Лодейном поле. С основанием Олонецкой верфи сразу стали строить 28-пушечный фрегат "Штандарт" и 4 буера. На Сяси в апреле 1703 года начали строить 6 шмаков, флейт "Патриарх" и буеры. Так начиналось строительство Балтийского флота России. Спустившись по Неве, 1 мая 1703 года после 10-часовой бомбардировки русские овладели крепостью Ниеншанц (Нюенсканс, Невские Канцы). Больше никаких преград на пути к Балтике у Петра не было. После боя он с ликованием писал Ф.М. Апраксину: "Ничто иное могу писать, только слава, слава Богу, за исправление нашего штандарта:": изображенный на царском штандарте двуглавый орел - герб России, ранее державший в клювах и лапе карты Азовского, Белого и Каспийского морей, получал в свободную левую лапу карту Балтийского моря. Вскоре на взморье показалась шведская эскадра Нумерса в составе 9 судов. Не зная, что все течение Невы в руках русских, шведский адмирал отдал 10-пушечному боту "Гедан" и 8-пушечной шняве (бригантине) "Астрильд" приказ стать на якорь у мелководья. Петр решил воспользоваться оплошностью Нумерса. Он посадил на 30 лодок две роты "потешных" Преображенского и Семеновского полков и на рассвете 7 мая напал на шведов. Солдаты во главе с царем и А.Д. Меншиковым с одними ружьями, гранатами и холодным оружием взяли на абордаж шведские суда, вооруженные морской артиллерией. Сильная шведская эскадра ушла и больше не возвращалась. Теперь уже все течение Невы и выход из нее в море были во власти России. В честь этого боя в Москве в конце 1703 года были воздвигнуты триумфальные ворота, через которые в столицу торжественно вошли русские войска. А первый русский корабль, построенный для действий в Балтийском море, был назван "Штандартом", и сам Петр, как его командир, привел его в устье Невы в августе 1703 года. Символическое значение, которое Петр I и его современники придавали бою и победе 7 мая 1703 года, дают основание считать этот день датой рождения Балтийского флота. Всего через несколько дней, 16 мая 1703 года, был основан Санкт-Петербург, будущая столица России и база Балтийского флота. В январе 1701 года в Москве в здании Сухаревой башни была открыта Навигацкая школа, выпускники которой в 1705 году стали преподавателями, в навигацких школах, созданных по образцу московской в других городах. Среди этих школ достойное место занимала новгородская навигацкая школа, 8 человек из которой перешли на учебу в Морскую академию, открытую в Петербурге в 1715 году. Академия размещалась в здании, расположенном на берегу Невы рядом с Адмиралтейством, на месте выстроенного позднее Зимнего дворца. |