Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

История техники. Искусство морских приборов. Посвящается памяти первого президента НовГУ В.В.Сороки, доктора физ.-мат. наук, много сделавшего для отечественных приборостроения и гидрографии | ||||||

|

И.Л. Григорьева (Продолжение следует)

| ||||||

|

Известно особое пристрастие Петра I к мореходным инструментам. Основанная им в 1701 г. Навигацкая школа имела оснащение, не уступающее западноевропейскому. Из астрономических и геодезических инструментов в школе имелись: квадранты, секторы, градштоки, ноктурналы, астролябии, буссоли, мерные цепи и веревки, пропорциональные циркули. В школе была своя обсерватория, расположенная в Сухаревой башне, где ученики старших классов учились обращаться с инструментами и вели астрономические наблюдения. В классе "геометрии" изучалась геодезия под названием "Практическая геометрия". Учащиеся решали задачи треугольников, вычисляли площади различных фигур, учились измерению углов и линий на местности, чертили чертежи и "маппы", читали морские и географические карты. | ||||||

В стенах Навигацкой школы учились первые гидрографы и топографы, известные тогда под именем геодезистов. После окончания учёбы они исполняли различные поручения Сената и Адмиралтейств-коллегии. Многие из них стали участниками задуманной Петром I Великой Северной экспедиции (1733-1743), беспрецедентной в истории мировой географической науки по размерам охваченных территорий и результатам. Её руководителями и участниками - Дмитрием и Харитоном Лаптевыми, Семёном Челюскиным, Алексеем Чириковым, Степаном Малыгиным, Дмитрием Овцыным, Степаном Муравьёвым и другими - было обследовано северное побережье Азии, картированы берега Северного Ледовитого океана, дано первое описание северо-западного берега Америки, описана Аляска. Среди этих "птенцов гнезда Петрова" было немало уроженцев Новгородской земли. Один из них - новгородский дворянин Степан Воинович Муравьёв, блестящий выпускник Академии Морской гвардии, на долю которого выпал труд по описанию участка морского побережья между устьями Печоры и Оби. Данные, полученные геодезистами петровской выучки, послужили основой первых атласов России 1734 и 1745 годов, которые вывели страну в число самых предовых по географической изученности. Их карты, в отличие от географических чертежей допетровской эпохи, имели ту же математическую основу, которая существует и ныне. По точности они не уступали картам других стран этого же времени. С момента своего основания Петербург был центром судостроения. В нем же было сосредоточено всё управление флотом и кораблестроением, поскольку с 1713 г. он стал столицей. Самая крупная в стране судостроительная верфь - Главное Адмиралтейство - находилась в центре города. В 1719 г. на ней одновременно строилось более десяти линейных кораблей, а в 1723 г. был заложен 100-пушечный корабль. Русский флот, состоящий из 48 линейных кораблей, 787 галер и 28000 человек экипажа, стал самым сильным на Балтике. Автор первого отечественного руководства по кораблевождению выпускник Навигацкой школы С. Г. Малыгин писал в 1733 году: "Русский флот через тщание Всемилостивейшего Нашего Государя Императора блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра Великого уже в таком состоянии, что он и наиславнейшим в Европе флотам есть достоин". Кроме Главного Адмиралтейства в городе было заложено еще несколько верфей. Это сопровождалось созданием обеспечивающей судостроение промышленности, включая производство навигационного оборудования. Инициатор отечественного геодезического и навигационного приборостроения, видный государственный деятель и сподвижник Петра I Я.В. Брюс был в 1701-1704 гг., в самое сложное и ответственное время Северной войны, когда закладывался фундамент военно-морской мощи России, генерал-губернатором Новгорода и главой Новгородского приказа. Среди инструментов, завещанных им Петербургской академии наук, было обнаружено немало морских приборов русской работы. Мореходные инструменты стоили дорого, долгое время оставаясь редкостью. Чтобы наладить их собственное производство, Пётр I приглашает мастеров из-за границы. Так, изготовлением компасов на первых порах руководит голландец Питер Форм, обучивший компасному делу Афанасия Щелкунова. Известны имена и других русских компасных мастеров того же времени. Кроме компасов, в русском морском обиходе были секторные лаги и ручные лоты. При Петре I, которому принадлежит честь первой попытки достать образцы морского дна с большой глубины, в России появились лоты для измерения больших глубин, одновременно со взятием пробы. Кустарное изготовление морских приборов от случая к случаю не могло, однако, удовлетворить потребности быстро растущего флота. Поэтому 1 июня 1721 года при Адмиралтейской верфи "по чертежу его Царского Величества" закладывается фундамент инструментальной мастерской по изготовлению компасов, песочных часов, солнечных часов с компасом для определения полудня в ясную погоду, чертёжных инструментов, зрительных труб и других приборов. В 1752 году изготовлением компасов занялась мастерская математических и физических инструментов, учреждённая в 1752 году при Морском шляхетном кадетском корпусе. Особое место в развитии теории и практики кораблевождения в XVIII веке занимала Петербургская академия наук, созданная в 1724 г. для научно-технического обслуживания государства. Науками первого класса были в ней математика, астрономия с географией и навигацией, механика. Академия доучивала в своей Обсерватории геодезистов из Морской академии. Ею был создан Географический департамент и инструментальные мастерские. В круг задач Академии вошло и создание географических карт. Для этого было неоходимо определение географических широт и долгот при помощи географических наблюдений, техникой которых русских гардемаринов, штурманов и геодезистов обучал академик Жозеф Делиль. Из учёных Академии самый большой вклад в развитие кораблевождения в XVIII веке внесли Л. Эйлер, Д.Бернулли, Ф.У.Т. Эпинус и М.В. Ломоносов. Работы этих учёных заложили физико-математические основы теории корабля и теоретической гидрофизики.

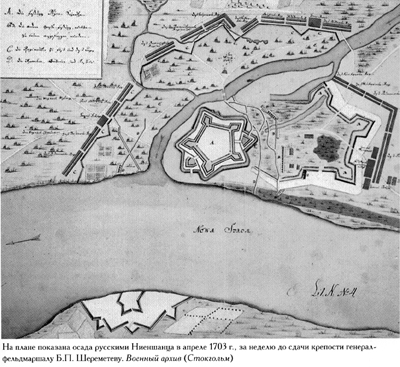

Эйлер разработал методы определения долготы места по положению светил на небесной сфере. Он был автором первого русского учебника по кораблестроению "Наука морская" (1749) и книги "Полная теория конструирования и вождения кораблей, приспособленная к уровню тех, кто изучает навигацию" (1773). Большое значение для мореходства имели исследования Бернулли в области гидродинамики. М. В. Ломоносов, как сын помора, с детства знакомый с проблемами мореплавания, был главой Географического департамента и участвовал в подготовке полярных экспедиций, для участников которых разработал "Наставление мореплавателям" и "Размышления о точном определении пути корабля в море". Много внимания учёный уделял подготовке штурманов к астрономическим наблюдениям. При нём в академических мастерских стали изготавливать морские приборы со сделанными им "прибавлениями и исправлениями". Непосредственно им и при его участии было сконструировано более 20 мореходных приборов. Во времена Ломоносова основным измерителем скорости судна и пройденного им расстояния, как и в начале XVIII столетия, был секторный лаг. История лага любопытна. Примитивные устройства для определения скорости судна существовали уже в римском флоте. К бортам кораблей подвешивались колёса, вращавшиеся от движения судна. После каждого оборота колеса в счётную кружку бросали камешек. Время фиксировалось по водяным часам. После падения Римской империи об этом способе замера скорости хода забыли и стали определять её на глаз. Позже вошёл в употребление "голландский лаг": с носа корабля в воду бросали плавающий, лучше яркий предмет и замечали время, за которое предмет проходил между двумя наблюдателями, стоящими на палубе на известном расстоянии друг от друга. Время отсчитывалось по песочным или водяным часам, а нередко - простым скандированием псалмов или молитв. В мировой науке существует мнение, что идею "голландского лага" впервые высказал знаменитый теолог, философ и математик Николай Кузанский (1401-1464). Известно, что этим методом, с помощью получасовых песочных часов, пользовался Христофор Колумб. Со временем появился ручной лаг на тросе (лаглине) с узлами в качестве меток, который применялся в мореплавании около двух столетий. (Единица скорости судна - "узел" сохранилась до наших дней.) Усовершенствованный ручной лаг получил название секторного. Изобретение ручного лага сделало возможным обнаруживать и довольно точно оценивать морские течения. "Устав морской" Петра I 1720 г. требовал: "Надсматривать, чтобы песочные часы были исправны, лаг развязан верно, на полминутную склянку...". В "Размышлениях о точном определении пути корабля"в 1759 г. М. В. Ломоносов с сожалением заметил, что мало создано морских инструментов, "которые годны к употреблению, и ещё меньше таких, какие вошли в употребление". Здесь же, ввиду несовершенства секторного лага, он предлагает свою конструкцию лага, названную им дромометром. Это был один из первых прообразов механических лагов, созданных впоследствии за рубежом и в России. Впервые идею механического лага, в основу которого был положен принцип вертушки, или винта, вращающегося по ходу корабля от набегающего потока воды, высказал Леонардо да Винчи (1452-1519). После упразднения Адмиралтейств-коллегии в 1827 году в составе Главного морского штаба появилось Управление генерал-гидрографа, на которое возлагалось руководство навигационно-гидрографическим обеспечением российского флота. В его ведении были гидрографические работы, составление и издание морских карт, лоций, разработка мореходных инструментов, снабжение флота картами, книгами и инструментами. Затем Управление было преобразовано в Гидрографический департамент Морского министерства, которым руководили выдающиеся мореплаватели и учёные: Ф.П. Врангель, М.Ф. Райнеке, С.И. Зеленой, Ф.Ф. Веселаго. Конец XIX века был ознаменован уникальными работами петербургских учёных и конструкторов по созданию сложной навигационной техники. Все эти работы проводились в основном офицерами флота. Наиболее высокого уровня отечественная гидрография достигла к началу XX века. Развивающееся в годы Первой мировой войны самолётостроение потребовало создания авиационных компасов, производство которых под руководством полковника Н.Н. Оглоблинского освоила Мастерская мореходных инструментов (о ней см. ниже), приспособив для этой цели образец морского пятидюймого компаса. В истории российского флота неоднократно были периоды взлётов и падений. В послепетровский период объём строительства кораблей резко снизился, зато при Екатерине II удалось создать флот, который не только обеспечивал интересы России на Балтике, но и завоевал господство на Чёрном море. Во второй половине XIX века флот вновь пришлось создавать заново, с учётом роста технического прогресса. И в XX столетии Россия не раз теряла основные силы флота: в 1904-1905, 1914-1921 и 1941-1945 гг. Но каждый раз флот возрождался с новыми возможностями. Потребности флота заставляли науку решать новые задачи, что порой определяло и сам облик исторических эпох. В семейном архиве автора статьи хранятся фотодокументы, связанные с историей создания важных образцов отечественной гидротехники. Инженер-гидрограф Борис Алексеевич Григорьев (1907-1967), внёс "большой вклад в разработку новых приборов и решение вопросов их серийного освоения" (См.: История гидрографической службы Российского флота, СПб., 1997. Т. 2. С. 133). После окончания Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ) в 1930 г. он приступил к работе в Мастерской мореходных инструментов. Основанная в 1721г. по решению Адмиралтейств-коллегиии при Невской партикулярной верфи, эта мастерская располагалась у впадения в Неву реки Охты, на месте взятой Петром I шведской крепости Ниеншанц. В 1723 г. Пётр I устроил здесь Охтинские плотничьи слободы, в ведение которых передали Партикулярную верфь. При Екатерине II здесь появилась Охтинская корабельная верфь.

После Первой мировой и Гражданской войн Россия фактически утратила Балтийский флот. При этом значительная часть неприкосновенного запаса мореходных инструментов, отправленная в конце 1917г. в Ярославль, сгорела во время Ярославского мятежа. В середине 20-х гг., когда зависимость от внешнего рынка ощущалась наиболее остро, страна закупала за валюту 100% требуемых лагов, лотов, хронометров. Между тем, требовалось в кратчайшие сроки привести в боевую готовность Балтийский флот. В 1931 г. постановлением правительства Мастерская мореходных инструментов была преобразована в Завод мореходных инструментов (с 1933г. - Завод штурманских приборов), развитие которого было отнесено к "сверхударным задачам". К началу Великой Отечественной войны завод, находившийся в ведении Гидрографического управления ВМФ, являлся основным изготовителем и поставщиком штурманского вооружения. Его первым серийным изделием был электромеханический вертушечный днищевый лаг типа "ГО марка 3" (по типу Черникеева). Разработчиками прибора, ставшего основным типом лагов для малых и средних кораблей и судов на два с лишним десятилетия, были Б.А. Григорьев, П.В. Филомафитский, Н.А. Комин. Несмотря на то, что навигационную технику приходилось создавать в условиях "железного занавеса", к началу войны проблема штурманского обеспечения кораблей была достаточно полно решена. Почти все корабли ВМФ были вооружены отечественной навигационной техникой, находившейся на уровне мировых стандартов. При этом абсолютное большинство судов, включая подводные лодки, было оснащено лагом "ГО марка 3". В июле 1941 г., когда фронт стремительно приближался к Ленинграду, было принято решение об эвакуации в тыл основного состава Завода штурманских приборов, Научно-испытательного гидрографическо-штурманского института (НИГШИ) и Картографического отдела ВМФ. Эвакуация сопровождалась трагическими эпизодами. 17 сентября 1941г. на Ладожском озере попала в шторм и затонула баржа с буксиром, на которой находилась большая группа картографов, ключая офицерский состав, с семьями. Утонуло более тысячи человек, погибло множество ценных картографических материалов. По этой и другим причинам на флоте и в действующей армии ощущалась острая нехватка карт. Дефицит восполняли фронтовые картографы, вооружённые инструментами и бумагой-"миллиметровкой". Среди них был Лев Алексеевич Григорьев (1919-1982), учившийся до войны в ЛКИ. С фронта ему, порой, приходилось писать на "миллиметровке". Письма брату Борису, инженеру Балтфлота, шли в блокадный Ленинград, прямо в Адмиралтейство - здание с корабликом на шпиле, где тогда располагался НИГШИ и где работал Б.А. Григорьев. Известны заслуги гидрографов в создании "Дороги жизни" и прокладывании необходимых коммуникаций к блокадному Ленинграду. Гидрографы проводили воинские части по ледовым дорогам Финского залива, изучали механические свойства и колебания ледового покрова при динамических нагрузках, правила безопасного движения по льду. Для этой цели ими был создан специальный прибор "Прогибограф". Ни одна боевая операция ВМФ не проходила без навигационно-гидрографического обеспечения. Гидрографы-лоцманы Северного флота проводили по фарватерам среди мин корабли, транспорты, многочисленные конвои. Особенно интенсивно лоцманская проводка осуществлялась в конце 1943 г. Почти непрерывно вводились в Кольский залив союзные и наши корабли. В сплошном тумане лоцманы успешно провели в залив линейный корабль "Дюк-оф-Йорк", тяжёлые крейсера "Ямайка", "Белфаст", "Шеффилд", "Норфолк", "Кент", несколько авианосцев, большие танкеры и транспорты. |