Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

История семьи и страны | ||||||

|

И.Л. Григорьева, Н.В. Салоников

| ||||||

|

Научно-исследовательский музейный центр "Лихудовский музей" совместно с Научной библиотекой НовГУ провел 20 ноября научную конференцию, посвященную 75-летию исторического факультета. На конференции прозвучали доклады и выступления по истории факультета и его научных школ. Особое внимание было уделено судьбам преподавателей истфака. | ||||||

Живой интерес слушателей вызвали воспоминания профессора Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства Натальи Николаевны Масленниковой, дочери Николая Сергеевича Масленникова - известного специалиста по истории средневековой Испании. Наталья Николаевна описала повседневную жизнь Новгородского учительского института второй половины 30-х годов, представила основные события из жизни своего отца, преподававшего на истфаке с 1935 по 1940 год. Доцент кафедры архивоведения НовГУ Рената Петровна Макейкина, начавшая работу по изучению истории факультета еще в 70-х годах, рассказала об опыте работы студенческой группы "Поиск", которая собирала сведения о выпускниках истфака различных лет, устраивала их встречи, записывала воспоминания. В культурную программу конференции вошла презентация выставок "Архивы новгородских медиевистов (из фондов "Лихудовского музея")" и "Труды ученых кафедры всеобщей истории". Были представлены в подлиннике уникальные фотографии, документы, рукописи и книги из личных архивов новгородских медиевистов Н.С. Масленникова и И.Л. Григорьевой. Многие из них датируются самым началом прошлого века. Гости и участники конференции имели возможность увидеть редкие книги по истории западноевропейского Средневековья из библиотеки Н.С. Масленникова, переданные его дочерью в дар Лихудовскому музею, наряду с архивом ученого. Оживленный интерес вызвали дореволюционные, хорошо иллюстрированные издания, принадлежавшие А.Г. Григорьеву. Внимание особенно привлекли иллюстрации к "Трем мушкетерам" Александра Дюма и к средневековому животному эпосу "Райнеке Лис". Другие экспонаты выставки - аттестаты, зачетные книжки, приложения к дипломам - отразили различные этапы в истории российского образования: становление профессионального образования в начале ХХ века, в том числе женского, отдельные страницы истории высшего и среднего образования в советский период. Ниже мы предлагаем вниманию читателей сокращенную редакцию доклада И.Л. Григорьевой, открывающую серию публикаций материалов Малых Лихудовских чтений-2007. В следующем номере журнала планируется публикация воспоминаний Н. Н. Масленниковой. И.Л. Григорьева, Н.В. Салоников Село Смоленское и его обитатели В последние годы необычайно возрос интерес к истории семьи. Генеалогические исследования являются составной частью исторического краеведения, изучение которого, по словам Д.С. Лихачева, "формирует нравственную оседлость", без которой невозможна и национальная идентичность. Изучать историю Отечества через историю семьи неустанно призывает соотечественников ученый-историк С. О. Шмидт.

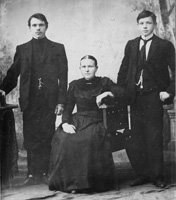

Мой отец, Григорьев Лев Алексеевич (1919-1982) родился в семье Алексея Григорьевича Григорьева (1881-1933) и Анны Никандровны Григорьевой (1884-1942). Дед до Октябрьского переворота служил чиновником ряда кредитно-финансовых учреждений, а бабушка при жизни мужа была преимущественно домашней хозяйкой (Фото к статье - на странице 3 обложки). Предки А.Г. Григорьева были крестьянами Новоторжского уезда Тверской губернии. Его отец, Григорий Петров, происходил из деревни Баклажки (Лежнево), расположенной на оживленном тракте, недалеко от большого торгового села Медное. Судя по названию, в деревне в свое время процветал сельский промысел - изготовление кожаных баклажек. Деревня исчезла после Великой Отечественной войны, а поворот на Медное благодаря огромному дорожному указателю видит сейчас каждый, проезжающий по автомобильной трассе Москва - Санкт-Петербург. Мать деда - Матрона Васильевна Петрова была уроженкой деревни Васильково того же уезда. Как известно, Торжок (Новый Торг), первое упоминание о котором относится к 1139 году, был исконно новгородским поселением и находился на юго-восточной границе его владений, входя в состав его Бежецкой пятины. Новоторжские купцы уже в XII веке ходили по Балтийскому морю и торговали воском с западноевропейскими странами. Протекающая через Торжок река Тверца, начиная с XVIII века, стала играть важную роль в системе водных путей России, являясь главным водным путем в Санкт-Петербург - морскую столицу страны. Значение Вышневолоцкой водной системы снизилось лишь после строительства в середине XIX века железной дороги Москва - Санкт-Петербург, а также железнодорожного пути, соединившего Рыбинск и Бологое. Когда Тверца утратила былое значение, началось интенсивное переселение жителей ее окрестностей в Северную столицу. Среди них были, возможно, и родители моего деда. Из его документов известно, что юношей Алексей был учеником в цехе кожевников и вышел оттуда закройщиком кож. Можно поэтому предположить, что ремеслом кожевника, которое гарантировало известный достаток, владел и его отец. К тому же кожевниками-баклажечниками были, видимо, и его предки. Не исключено, что они вели свой род из самого Великого Новгорода, славившегося в древности кожевенными ремеслами. Семейный архив не содержит о прадеде Григории Петрове больше никаких сведений, поэтому можно предположить, что Матрона Васильевна достаточно рано овдовела. Она была грамотной и могла служить в конторе, однако, скорее всего, была целиком поглощена домашней работой и семейными заботами, тем более, что была матерью троих детей: Алексея, Владимира и Анны. Семья жила "за фабричной заставой, где закаты в дыму", по адресу: За Невской заставой, село Смоленское, Смоленский пер., дом 13, кв. 7, 10 (ныне - ул. Ольминского, станция метро "Елизаровская"). В 90-х годах XIX века Россия переживала бурный промышленный подъем. Быстрее всех рос столичный Петербург. На левом берегу Невы одно за другим появились промышленные предприятия: машиностроительный Семянниковский завод, ткацкая фабрика Паля, Спасская мануфактура, Александровский механический завод, Фарфоровый и Обуховский машиностроительный заводы. 74% петербургских рабочих были грамотными (по стране таких было 64%). Большинство их составляли металлисты, сосредоточенные на крупных заводах. Село Смоленское оказалось той самой петербургской окраиной, где развернули свою деятельность борцы за социальную справедливость: толстовцы, народники, социал-демократы, марксисты, и, наконец, большевики-ленинцы. Яркий след в истории Петербурга последних десятилетий XIX века оставила деятельность Смоленской (Корниловской) вечерне-воскресной школы на Шлиссельбургском тракте (ныне - пр. Обуховской обороны). Созданный В.И. Лениным "Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса" развернул среди учеников этой школы пропаганду марксизма.

Школа возникла благодаря усилиям петербургской интеллигенции, которая считала своей задачей "сеять разумное, доброе, вечное". Настроения этой части столичного общества в 1930 году описала Н.К. Крупская, учительствовавшая в 1891-1896 годах в Смоленской школе. По ее словам, в типичной интеллигентской семье того времени можно было найти "целую кучу молодежи, студенток, фельдшериц, детей, учившихся дома, кучу дел". На квартире такой семьи происходили обычно собрания "радикальной публики". Там нередко можно было встретить "старых, много переживших" народовольцев, певших "Дубинушку", "Комарика", "Из страны, страны далекой:", развивавших теорию "малых дел": "Надо не гнаться за недостижимым, а делать то, что под руками: хорошо учить, помогать людям". Широкое хождение имела идея морального долга альтруистически настроенной интеллигенции перед народом. Основной группой учащих в Смоленской школе были учительницы детских школ села Смоленского, жившие при школе. Заведующей школой была одна из первых "бестужевок" О.П. Поморская, которая вместе с народным учителем села Волково толстовцем В.Я. Абрамовым добилась в 1883 году открытия в помещении своей школы воскресно-вечерней школы, где по вечерам и в воскресенье совершенно бесплатно занимались с рабочими учителя, студенты, профессора. Рядом со школой возникла Народная библиотека, Народный театр, появился Народный дом. Большую роль в этом сыграл фабрикант-меценат Н.А. Варгунин, о котором Н.К. Крупская вспоминает с большим уважением, несмотря на его отрицательное отношение к революционному движению. За первые 10 лет через школы Шлиссельбургского проспекта прошли 7293 человека. По замечанию Крупской, общий тон школы был "интеллигентски-народнический". Учителя брали для учеников книги на городском абонементе; каждую весну водили их на передвижные выставки в Эрмитаж. В общем, с уважением отзываясь о работе своих коллег, Крупская, тем не менее, говоря о них, не удерживается от словесных ярлыков: "толстовец", "народоволец", "культурница", "либералка до мозга костей". Рабочих она также делит на "организованных" (вошедших, как Иван Бабушкин, в революционное движение) и "бессознательных". К числу последних она, наверняка, отнесла бы и моего деда, если бы он учился в этой школе. А.Г. Григорьев после окончания столичного Высшего начального городского училища, получив цеховую подготовку кожевника и даже проработав год помощником котельщика на судостроительном Путиловском заводе, сделал успешную карьеру в качестве чиновника финансового ведомства. Он покупал произведения живописи, имел богатую домашнюю библиотеку, состоявшую из произведений отечественной и мировой классики, энциклопедических изданий, книг по истории. Его любимым писателем был Александр Дюма. Он много раз перечитывал его романы и охотно выдавал их для прочтения своим друзьям и знакомым. Любовью пользовались и сочинения русских писателей: Гоголя, Тургенева, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. Из поэтов он очень любил Лермонтова, Тютчева, А.К. Толстого. Любил театр, писал интересные по мысли и хорошие по форме стихи. Очевидно, что он и, пожалуй, вся семья каким-то образом испытали влияние того грандиозного подъема, который был, в сущности, порожден "золотым веком" русской культуры, подарившим миру совершенно уникальное явление - русскую интеллигенцию XIX - начала XX веков. Анна Никандровна Григорьева родилась на восточном берегу Чудского озера, в окрестностях Гдова, в семье Никандра Егоровича и Екатерины Павловны Ивановых. Из ее метрики, сохранившейся в семейном архиве, следует, что ее отец был "уволенным в запас старшим оружейным подмастерьем". В этом же документе сказано, что родители новорожденной Анны - "оба православные, оба вторым браком". Вместе с тем, согласно семейному преданию и некоторым материалам семейного архива, их предки жили на побережье Восточной Балтики. Коренным жителям этих мест было, разумеется, хорошо знакомо мореплавание. В апреле 1915 года А.Г. Григорьев, как оказалось, навсегда покинул Петроград, получив назначение в Екатеринодар. На новое место жительства он отправился поездом, через Ростов-на-Дону. Позднее туда же переехала и семья. Никто не думал, что совсем скоро разразится страшная Гражданская война, и в ее разгар, в ноябре 1919 года, когда Екатеринодар занимала армия Деникина и город был столицей белого движения, бабушка родит двойню - сыновей Льва и Георгия (Юрия). В 1920 году, когда город заняли красные, он был переименован в Краснодар. Квартира деда, как "барина", подверглась "уплотнению", а сам он оказался в числе пораженных в правах, поскольку Декрет Совнаркома о банках распространялся не только на банкиров, но и на рядовых служащих финансовых учреждений. И.Л. Григорьева |