Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

От кудесников к лекарям | ||

|

В.Р. Вебер, Л.Б. Оконенко, В.Ю. Перевозчикова, Н.В. Федорова, ИМО НовГУ

| ||

|

Фармация - что это за наука? Когда она возникла? Тогда же, когда появились люди: фармация и человеческая культура возникли вместе. Люди в борьбе с недугами, травмами, в борьбе за существование искали помощников. Ими стали природные вещества. Пробуя и ошибаясь, человечество наполняло лекарственный каталог. Не прекращается этот процесс и в наши дни. Но что примечательно: если во всех областях науки и техники между орудиями первобытного человека и современными орудиями и предметами труда существует огромнейшая разница (мотыга - трактор), то в области лекарствоведения мы и сегодня пользуемся многочисленными достижениями первобытной культуры почти в неизменном виде (травы, корни и т.п.). | ||

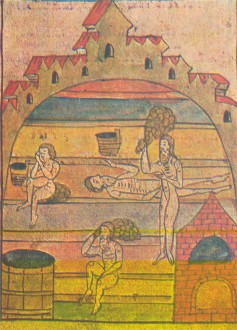

Вначале были заговоры Древний Новгород был богат на "рецепты" от болезней. Об этом мы узнаем из материалов раскопок, из летописей и былин, из первых рукописных документов медицинского содержания, "врачевских писаний" более поздних времен. В незапамятные времена лекарствоведением и врачеванием в Новгороде занимались волхвы, кудесники, ведуны, знахари, колдуны, заговорам и заклинаниям которых народ приписывал магическую власть. Откуда же они знали, как лечить человека? Известный историк медицины П.Е. Заблудовский считает, что помогали накоплению полезных навыков и знаний природная наблюдательность, желание найти разгадку явлений природы и тайн человеческого организма. А способствовали этому как непосредственное воздействие условий жизни, так и необходимость поддержания существования и спасения жизни в экстремальных ситуациях. Методы и приемы народной медицины развивались под влиянием анимизма, религий и мистических воззрений. Шло время. И постепенно из кудесников и ведунов сформировались лекари-профессионалы. Так, в летописи XI века упоминается Наталья Новгородская - одна из немногих тогда на Руси женщин-лекарей. И шли к ним новгородцы, зная, что щедрая природа, богатые леса и водоемы родной земли помогут излечиться. Рецепты от болезней И новгородская природа помогала: в народной медицине и практике профессиональных лекарей исстари находили широкое применение вещества растительного и животного происхождения. Перечень их очень велик: печень трески и медвежье сало, рыбий жир, слезная жидкость куницы и муравьиный спирт, масло кедровых и лесных орехов, клюква, морошка, брусника, березовый сок, мед и многое-многое другое и поныне имеют большое практическое значение в современной фармации. В лечебниках, сохранившихся в фондах Новгородского музея-заповедника, можно найти много любопытных сведений. О значении рыбы в рационе новгородских граждан говорит тот факт, что "лечьцы" в своей практике назначали рыбу как нежную и легко усвояемую пищу при заболеваниях желудка и мочевого пузыря. Беременным несколько дней подряд давали рыбью уху. Свежую икру (щучью, окуневую), сдобренную луком и рыбьим жиром, употребляли для лечения истощенных голодом и болезнями пациентов. Мазью, приготовленной из свежей щучьей икры, смазывали поверхность гнойных ран и ожогов. Лечебный эффект от ее применения был подтвержден последующими исследованиями. Панацеей почти от всех недугов считался рыбий жир. Его охотно употребляли взрослые и дети, особенно с кашей. Топленым медвежьим жиром пользовались и в чистом виде, и в смеси с лекарственными травами для лечения ран, ожогов, отморожений. Подогретое сало закапывали в нос, ухо, давали пить при заболеваниях желудка, запорах. Оно считалось отличным средством при отравлениях и для лечения алкогольного опьянения. Смешивая с медом и лебединым жиром, им поили больных с заболеваниями легких. Самым целебным мясом парнокопытных новгородские охотники считали "лошье" (лосиное). Его ели преимущественно в сыром виде, запивая свежей кровью. Это пристрастие жителей северных окраин Новгородской феодальной республики к сыроядению компенсировало недостаток витаминов и в зимнее время служило надежным средством профилактики авитаминоза. Новгородское духовенство пыталось запретить употребление в пищу сырого мяса и крови животных. Но затем, видимо, примирившись, а может, и признав их целебное действие, разрешило к употреблению не только дичь и ранее запрещенное беличье мясо, но и "кровь чистых мяс и кровь рыбью", заявив, что в этом "нету беды". Продукт половых желез бобров - "бобровая струя" - долгие годы оставался монопольным лекарственным товаром новгородских купцов. В смеси с пресным медом, растительными маслами, животным жиром, вином, в настойках с различными лекарственными растениями он служил довольно эффективным средством при неврастенических состояниях. Бобровый пух, наряду с сухим лесным мхом, служил заменителем ваты. Обильно смоченный маслами и настоями трав, он накладывался на рану или место ушиба и фиксировался берестой. На Новгородской земле издревле был развит бортный промысел. Все виды меда - пресный, кислый, пчелиный, шмелевый - считались одинаково целебными. В качестве лекарственного средства мед чаще всего назначался внутрь при "болезнях утробных" и налагался в виде лепешек на раны. И все же, несмотря на обилие средств животного происхождения, основной арсенал в фармакопее древненовгородских врачевателей составляли растения. Повседневное употребление лука и чеснока в качестве приправ и как самостоятельного продукта, по наблюдениям новгородцев, предохраняло их от цинги, разного рода воспалений. Сосна, повсеместно произраставшая на территории края, считалась кладовой лекарственных веществ. Хвойный отвар, настой сосновых шишек, смола, деготь, скипидар широко использовались нашими предками для лечения многих недугов. Сейчас мало кто знает, что топленая сосновая смола пользовалась большой популярностью у новгородских женщин. Ее жевали для предупреждения воспалительных заболеваний десен и очистки зубов. Не осталась без внимания наблюдательных врачевателей и кора сосновых деревьев. Толченая, в смеси с медвежьим салом и медом, она использовалась для лечения ожогов. Еще большим спросом пользовалось кедровое масло. Помимо традиционного применения при ожогах и отморожениях им смазывали лицо для очистки кожи от следов оспы, кори. Скипидарным маслом лечили бородавки, подагру, ревматизм, его пары вдыхали при заболеваниях легких и бронхов. И сегодня терпингидрат, хлорофило-каротиновая паста, эфирное масло, скипидар - далеко не полный перечень лечебных препаратов, получаемых из сосны. "Чтобы мясо гнилое из язвы выело, то толченую березовую кору надо всыпать в рану гнилую", - записано в старинном русском лечебнике: кора березы находила применение при лечении золотухи, ран и язв. А березовый деготь считался одним из первых средств лечения миазов - мучительных заболеваний человека и животных, вызванных личинками мух. Сок давали пить при заболеваниях желудка и печени, промывали им свежие раны. Березовый уголь служил отличным средством при "вздутии утробы" (метеоризме), использовался "лечьцами" для фильтрации лечебных вод. Не меньшую известность получили в народной медицине дуб, ива, ольха и рябина. В смеси с патокой из ягод рябины готовили приятную на вкус кашицу, которая славилась в народе как исцеляющее средство при "камнюге" - ревматизме. Её отвар и настой из плодов давали при запорах и геморрое. Северным виноградом прозвали на Руси клюкву. В народной медицине она нашла применение как отличное жаропонижающее и жаждоутоляющее средство. Клюквенный сок с медом и сегодня признанное многими средство от кашля и простудных заболеваний. Большое значение новгородские врачеватели придавали морошке. В старинных народных сказаниях "морушка" спасала охотников и рыболовов от голодной смерти, В народной медицине ее популярность связана с хорошим мочегонным, потогонным и противоцинговым действием. Видное место в народной фармакопее занимал гриб, известный под названием "агарик". Добыча "агарика" составляла доходный в Новгородской республике промысел, которым в деревнях занимались все - от мала до велика. Собранный и тщательно высушенный гриб в больших количествах экспортировался в страны Европы и Азии. Его целебное действие проявлялось в остановке кровотечения, уменьшении гноеотделения из глаз, ослаблении потоотделения. Один из случаев успешного применения травы под названием "заячье копыто" стал предметом изучения членами компетентной комиссии в Аптекарском приказе (1662 год), ведавшем всем медицинским и аптечным делом в России, после того, как от "мокротной болезни" новгородцем Федором Белозерцевым был излечен московский боярин Морозов. "И давали тое траву с корнем, топя в молоке, принимать боярину Борису Ивановичу Морозову от мокротной болезни... и та мокрота наперед сего шла у боярина Бориса Ивановича из уха и перестала идти тому года с полтора". Лекари, дохтуры, зелейники, рудометы: Образование Русского единого государства в середине XVI века имело большое прогрессивное значение. Оно привело к созданию новых, более благоприятных условий для развития экономики страны, культуры народов. Для XVI века характерно развитие и разделение медицинских профессий. Их насчитывалось более десяти: лекари, дохтуры, зелейники, рудометы (кровопуски), очные мастера, костоправы, повивальные бабки и др. Страницы лавочных и писцовых книг по Новгороду донесли до нас имена народных врачевателей конца XVI века. Вот они: лекари Гаврилка Клементьев, Михалка и Иванка Никифоровы, Иванка Данилов, кровопуски Васюк и Фомка, зубоволок Васюк. Список этих имен завершает фигура средневекового "дохтура" Елисея. Лекари имели лавки в торговых рядах, где продавали травы, семена, цветы, корневища и другие снадобья, которыми лечили народ. Таким образом, в XVI веке в Новгороде уже существовали зелейные лавки - самобытные учреждения аптечного типа, в которых население приобретало различные лекарственные средства: порошки, мази, настойки, отвары, растворы и т.п., а также травы, коренья. В переписи XVI века Новгорода упоминается зелейная лавка, принадлежавшая Ларионке Ефимьеву (в 1583 г.). Аптекарский приказ Следствием создания единого государства, а также возросшей необходимости оберегать его границы от внешних врагов, было возникновение зачатков государственной медицины. Высшим органом медицинского и фармацевтического управления в России стал Аптекарский приказ, начало деятельности которого относится к 1620 году. Поначалу его функции и возможности были ограничены: он ведал царской аптекой - первой в России, открытой в 1581 году, проявляя усердие в "бережоньи Москвы от заразы", заботясь в основном о здоровье членов царской семьи. К середине XVII века его роль в зарождавшейся государственной машине управления возросла. Теперь он ведал подготовкой отечественных кадров лекарей, приглашением врачей-иностранцев, руководил аптеками, занимался разведением и организацией сбора лекарственных трав. Первые аптеки в Новгороде Устройство аптек было одним из нововведений Петра I, уделявшего большое внимание развитию медицины и фармации. В 1701 году он издал указ об открытии восьми частных аптек в Москве и о запрещении продажи лекарств в других местах, в том числе и в зелейных лавках. С изданием этого указа была введена так называемая аптечная монополия. Сущность ее заключалась в устранении конкурентной борьбы как между аптеками и зелейными лавками, так и между самими аптеками. По приказу Петра I в каждом районе города разрешалось открыть только одну аптеку. Это обстоятельство гарантировало владельцам аптек высокий и постоянный доход и способствовало росту числа аптек. И не случайно, что его поддержал Феофан Прокопович - сподвижник Петра, один из самых решительных последователей его преобразовательной деятельности, образованнейший человек своего времени. В январе и феврале 1735 года из Синода от имени его вице-президента - архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук Феофана Прокоповича в Новгородскую ратушу поступили промемории (запросы) о том, желают ли жители города пригласить "достойного лекаря" и смогут ли они его содержать. В апреле 1735 года последовал ответ новгородцев за многими подписями. Так как в Новгороде, говорилось в нем, не только "лекаря, но и искусного фельршала не имеется", то "при самых крайних болезнях и при нуждах человеческих крови пустить некому, чего ради многие неискусные обыватели принуждены призывать коновалов и оными кровь пускать, что не только удивлению, (но) и немалому бесславию достойно". И в конце: "того ради мы, нижеподписавшиеся, об определении в Новгород достойного лекаря согласно желаем...". На годовое содержание лекаря собрали 200 рублей, 100 выделили новгородские купцы, "вице-губернатор с товарищи" пожертвовали 30 рублей, архиепископ Новгородский - 15, его эконом - 20. Остальные деньги собрали с новгородских монастырей. Приглашен был рижский аптекарь Иван Кристоф Штурм, который согласился открыть первую аптеку в Новгороде. Лекарь в то время являлся важной персоной, для него устроили в архиерейских каменных палатах в Кремле удобную квартиру. Так в 1735 году началось аптечное дело в Новгороде. Для сравнения: первую аптеку в Петербурге открыли в 1704 году, в Киеве - в 1715 году, в Симбирске - в 1778 году, в Нижнем Новгороде - в 1780 году. После отмены крепостного права в 1861 году медицинское обслуживание было возложено на земские органы самоуправления. Земская медицина была только в 34 губерниях, в том числе и в Новгородской. Состояние медицинских учреждений, доставшихся в наследство губернскому и уездным земским управам, было печальным. Состояние лекарственной помощи находилось на низком уровне. Число аптек было крайне недостаточным. Ощущался большой недостаток в фармацевтических кадрах. Так, до революции новгородцев обслуживали всего две частные аптеки. Аптека И.Л. Валенского находилась на Торговой стороне на Московской улице (ныне Большая Московская), в трехэтажном доме, где сейчас библиотека. Другая - аптека А.О. Гинтовта - помещалась в несохранившемся двухэтажном каменном доме купца Орлова на Петербургской улице (ныне - Большая Санкт-Петербургская, напротив магазина "Престиж"). Наряду с частными аптеками существовали аптеки казенные, принадлежавшие государству, но они были также немногочисленны. Написано на бересте В слое первой четверти XII века был найден большой кусок бересты (ширина 19 см). Он был явно вырван из книги (таким образом, мы впервые встречаемся с берестяной книгой). Нижняя часть этого большого куска оторвана, но мы знаем, что там могло быть написано, так как текст известен из других источников: перед нами заговор, составленный в Х веке в Болгарии против семи видов лихорадок, посланных Богом на тех людей, которые плохо верят в него и плохо молятся ему. Поскольку это были отреченные книги, то есть церковь преследовала подобные заговоры и считала, что они не имеют ничего общего с религией, по-видимому, какой-то священник обнаружил в книге заговор, вырвал страницу, разорвал и бросил ее на землю, а она дошла до нас. (Из интервью В.Л. Янина) |