Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Лингвистика против мифов | ||

|

Влад Макаров

| ||

|

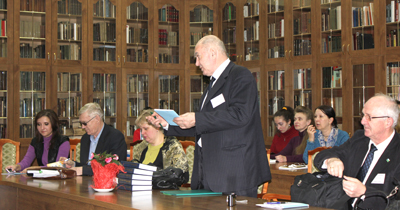

Представители НовГУ профессор кафедры русского языка В.Г. Дидковская и докторант В.И. Макаров приняли участие в прошедшей в Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова 22-24 марта с.г. международной научно-практической конференции "Национально-культурный и когнитивный аспекты изучения единиц языковой номинации". | ||

Конференция прошла в рамках Романовского фестиваля, посвящённого 1150-летию российской государственности и служащего ступенью в подготовке празднования 400-летия вступления на русский престол династии Романовых. Напомним, что именно из Костромы, из Ипатьевского монастыря, через подвиг Ивана Сусанина начался путь к престолу Михаила Романова. Впрочем, сама конференция разбиралась в вопросах гораздо более актуальных и современных Есть известное высказывание о том, что филология - это служба взаимопонимания. В сегодняшнем мире, когда информационный фон существования каждого человека настолько густо насыщен, что порой хоть топор вешай, рядовому человеку трудно разобраться в качестве сообщений, приходящих к нему через разнообразные каналы связи. Где ложь, а где правда, где полезный совет, а где наглое манипулирование, где действительная мудрость, а где просто поросшее мхом клише, как все это отличить друг от друга - в этом как раз и состоит задача современной лингвистики. И как показывают форумы вроде прошедшего в Костроме, она с этими задачами неплохо справляется, несмотря на непопулярность гуманитарного знания у предержащих властей. Два дня в центре внимания участников конференции (а это около 100 человек со всех концов России и некоторых европейских стран) были такие вопросы, как соотношение в языке универсального и национального, портрет языковой личности современного человека, мифы и легенды гендерной лингвистики, стереотипы языка и стереотипы мышления, культурная подоплека языкового проведения человека и многие другие. Когда поднимается вопрос национальной идеи, национальной особенности, черты и факты языка в обсуждении подобных тем всегда являются одним из самых сильных аргументов. Порой даже их значение неоправданно преувеличивается. Много лет обсуждается вопрос об особом пути России Защитники этого тезиса ищут подтверждения своих взглядов в фактах русского языка и часто находят. Однако далеко не все их находки действительно можно принять как серьезные доказательства. В докладе В.М. Мокиенко было показано, что система русских образных выражений - фразеологизмов и пословиц - имеет гораздо более общих черт с аналогичными европейскими системами, чем это принято думать. Для примера учёный ссылается на фразеологизмы с компонентом "медведь", такие как "медвежья услуга", "делить шкуру неубитого медведя" и им подобные. Обычным людям и даже некоторым учёным кажется, что наличие в составе оборота компонента "медведь" сразу делает его национально русским на основе всем известного стереотипа. Однако более глубокое изучение подобных выражений показывает, что аналогичные им есть практически во всех европейских языках и ничего особенно русского в них нет. Вообще, если сравнивать именно системы образных выражений языков различных групп, то окажется, что русский язык имеет наиболее крепкие и глубокие связи именно с европейскими языками. А это значит, что русский народ - неотъемлемая часть Европы. Факты языка бьют по позициям не только ура-патриотов, но и западников-"либералов", которые привычно принижают роль русской культуры, помещают Россию культурную куда угодно - в Азию, в Византию, только не в тот ареал, к которому она действительно относится, - в Европу. Другая тема конференции - вопросы гендерной лингвистики Появившись относительно недавно, эта тема быстро завоевала популярность, стала объектом многих исследований. Учёные, занимающиеся этой темой, получили немало грантов от различных фондов. И вот теперь, по прошествии определенного времени, возникла необходимость трезво оценить пройденный путь, отделить реальные, честные научные изыскания от спекуляций на злобу дня. К последним следует отнести абсурдные предложения пророков "политкорректности" исключить из социального взаимодействия все наименования, так или иначе указывающие на пол лица, типа записей в свидетельстве о рождении "родитель 1" и "родитель 2". Не следует забывать, что язык, на котором мы говорим, не зря носит наименование "естественного языка", он прежде всего отражает нашу природу, а идти против природы - это и есть "противоестественное". Политкорректность, которая на самом деле изобретение полезное, гасящее многие конфликты, сама нуждается в ограничении, в разумном обосновании, а то слишком часто она дает повод называть себя, по словам Михаила Веллера, "расизмом наоборот". Как важно понимать истоки слов и фраз, которыми мы пользуемся Многое на конференции было посвящено этому. В.И. Зимин в своем докладе коснулся происхождения оборотов "биться как рыба об лёд" и "попасть в переплёт". Когда звучит первый из этих оборотов, то обычно возникает образ рыбалки, "прыгающей" добычи у ног рыболова. Хотя на самом деле фраза несёт смысл упорства, упрямства, несовместимый с позицией рыбы-жертвы, которая, как известно, очень быстро "засыпает" на воздухе. На самом деле источником фразы является тот факт, что рыба очень часто стремится пробить лёд снизу, со стороны воды, когда ей не хватает воздуха. А вот "переплёт", в который попадал в своей жизни каждый, - это не типографская кожа, а хитроумное изобретение северных рыбаков, из которого рыбе выбраться действительно нелегко. В.Т. Бондаренко в своем докладе показал, как незнание истории оборотов ведёт к их искажению, к затемнению образа. И возникает "на тебе, боже, что нам негоже" вместо "на тебе, убоже, что нам негоже", "пока суть да дело" вместо "пока суд да дело", и так далее. Портрет современной языковой личности Это ещё одна тема конференции. Принято считать, что большой и разнообразный словарный запас - это привилегия писателей и других "властителей дум". Однако А.А. Хуснутдинов, который долгое время изучал речевое поведение конкретного человека, доказал, что и обычный житель села может обладать богатым и разнообразным лексиконом, в котором только фразеологических оборотов - около 1000, творчески относиться к своей речевой деятельности. А вот образованный обитатель города, высоко ценящий собственную социальную значимость, зачастую мыслит и говорит стереотипно, что объясняется некритическим отношением к кругу чтения и воспринимаемой из СМИ информации. И последнее, но не по значению. Представитель Германии профессор Х.Вальтер в своем докладе отметил удивительный для многих факт: русские филологи послевоенного периода оставили позади своих западных коллег в смысле словарной работы, сохранения многих реликтовых языковых явлений. Нигде в Европе нет такого разнообразия диалектных и специальных словарей, как в России, такого отношения к родному языку. В целом, конференция констатировала, что несмотря на нелегкое для гуманитарных наук и конкретно филологии время, потребность в "службе взаимопонимания" в современном мире растёт, а значит, что она когда-нибудь будет оценена по достоинству. |