Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Традиции и поиск. Мост в подводную археологию | ||

|

Анна Багаури

| ||

|

С 22 по 24 января в двадцать второй раз в Великом Новгороде проходила Всероссийская конференция "Новгород и Новгородская земля. История и археология", на которой были подведены итоги археологического сезона 2007 года. В конференции принимали участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска и др. Было представлено более 40 докладов: о древнерусских берестяных грамотах, печатях, саркофагах, музыкальных инструментах, костюмах и других предметах древнего быта. На наши вопросы отвечает преподаватель кафедры археологии и истории России С.В. Трояновский. | ||

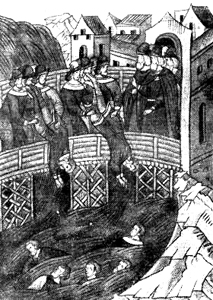

- Сергей Викторович, какие археологические работы ведутся в Великом Новгороде? - Сейчас мы переживаем переломный период в сфере новгородской археологии, потому что прежде в Новгороде в основном работали приезжие экспедиции из МГУ и Санкт-Петербурга. В последние годы мы наблюдаем рост числа экспедиций и их территориальное расширение. На постоянной основе в Новгороде работает экспедиция, которую возглавляет В.В. Седов. Они уже четвертый год раскапывают монастырь Благовещения на Мячине. Там найдены остатки каменных храмов домонгольского периода. Экспедиция будет продолжена. А в дальнейшем планируются раскопки на территории Музея деревянного зодчества "Витославлицы". Уже три года подряд на территории кремля работает экспедиция из Санкт-Петербурга. Работы ведутся у Грановитой Палаты. Здесь были найдены деревянная улица XIV века, печати довольно редких типов. Они важны с точки зрения археологической науки. Эти раскопки в дальнейшем также будут расширены, будет производиться срезка грунта на площади вокруг Палаты. - Где ведутся раскопки в области? - Активно ведутся раскопки в Старой Руссе, где много археологического материала. Очень плодотворно работают на Рюриковом городище, постепенно расширяя сферу своей деятельности. Ведутся работы, связанные с изучением Холопьего городка - славянского поселения за Хутынским монастырем. В Парфинском районе работает Восточно-Приильменьская экспедиция. Интерес представляют находки дославянской эпохи, связанные с эпохой раннего железного века. Продолжаются работы областной археологической экспедиции лаборатории НовГУ, которую возглавляет В.Я. Конецкий. Эта экспедиция работает на территории Любытинского района. Раскапывает уникальный памятник эпохи складывания Древнерусского государства - городище, которое, по мнению В.Я. Конецкого, было построено княгиней Ольгой во время ее похода на Мсту в 946 году. Порядка десяти экспедиций и отрядов работают на территории города и области. И самое главное, что среди них все больше новгородцев. Находясь между двумя археологическими школами Санкт-Петербурга и Москвы, Новгород взрастил собственные археологические кадры, обладающие хорошим потенциалом. - Какими находками порадовал археологический сезон в прошлом году? - Среди находок, которые порадовали в прошлом году, была застежка-фибула, которая относится к категории древностей, редко встречаемых в Новгороде. Она имеет аналоги в древностях Карелии, Северо-Запада Новгородской земли. Сама застройка Новгорода, остатки жилых и хозяйственных построек - все это также было представлено на конференции, проанализировано. Очень любопытные работы были два года назад на Торговой стороне в конце улицы Посольской. Этот раскоп вскрыл береговую линию Волхова, и там впервые была прослежена история освоения берега. Археологи выяснили, что население первоначально не селилось на берегу, потому что был высокий уровень воды. Затем в XII веке начинается отступление воды, застройка начинает "выползать" на берег, улицы продлеваются почти до уреза Волхова. Но потом уровень воды опять поднимается, и застройка отступает назад. Пространственные изменения города, динамика строительного развития - всё это очень важно для изучения, потому что мы до сих пор не имеем четкой концепции, как развивался Новгород, как происходило расширение границ по периметру города, изменения внутри уличной сети и т.д. Эти вопросы наиболее актуальны сегодня, поскольку от них зависит современное проектирование и строительство на территории исторического центра. У нас много пустых мест. И для того, чтобы город мог эффективно использовать свои земли и разрешать застройку, предваряя её археологическими раскопками, археологи тоже должны иметь четкий план действий. - Как Вы думаете, не оскудела ли Новгородская земля на берестяные грамоты? - Нас еще ожидает очень много сюрпризов. Если вспомнить расчеты Валентина Лаврентьевича Янина, в Новгородской земле должно лежать около 20 тысяч берестяных грамот, из которых на сегодняшний день найдено 959. Перспективы огромны. Надо грамотно рассчитывать свои силы, не копать там, где нет в этом необходимости. К сожалению, методика наших раскопок существенно отстает от европейских экспедиций, которые широко используют естественно-научные методы. Мы пока используем устаревшие методы исследования. Нам надо пытаться извлекать из всего информацию: это и анализ пыльцы, просмотр древних жучков, растений. Это дает картину жизни новгородцев. Наш культурный слой - это природно-человеческий комплекс. То, что он сохранился, есть органические остатки, - это очень интересно для изучения очень широкому кругу специалистов, включая и геологов, и биологов. - Привлекались ли для участия в работах иностранные специалисты? - С нами много лет в 90-х годах работали англичане, коллеги из Лондона, Борнмута, Йорка, которые пытались показать, как можно работать, используя современные методики. Было освоено два международных гранта. В Великобритании готовятся публикации материалов на английском языке. У нас появляются публикации отдельных статей. К сожалению, продолжения этих исследований и публикаций мы не видим. - Сергей Викторович, сегодня много говорится о поисках древнего новгородского моста. Не могли бы Вы рассказать об этом? - Очень важным явлением в последнее время стала организация подводных археологических исследований на дне Волхова, связанных с поиском остатков Великого моста. Впервые ни у кого нет сомнений, что локализация моста и поиск его опор имеет первостепенное значение для выяснения вопросов происхождения Новгорода, его древнейшей топографии. Город разделен на две части: был торг, был Детинец. Понятно, что между ними должна была быть какая-то коммуникация. Но о том, что мост существует, мы находим сведения в летописях в середине XII века. Возникает вопрос - либо летописи до этого умалчивают, либо моста не было. Все это требует проверки и изучения. Это относится к ранним вопросам возникновения городской структуры. Работы последних трех лет показали, что остатки моста существуют и доступны изучению. Работать приходиться при полном отсутствии видимости, при сильном течении, водолазы рискуют жизнью, особенно в зимний период. Самый успешный сезон был февраль-март 2006 года. За два месяца удалось расчистить конструкции мостовых опор двух периодов - более позднего XVIII-XIX веков. Это последний деревянный мост, который был перестроен в 1830 году. И удалось найти деревянные сваи от мостов, существовавших на этом месте в XII-XIV веках. Это датировано радиоуглеродным методом и мы можем сказать, что в XIV веке мост существовал по той же линии, как указан на планах XVII-XVIII веков, чуть выше по течению пешеходного моста. - Как он выглядел? - Он имел изогнутую форму, ровно по центру течения Волхова мост почему-то, будучи прямым, от Торговой стороны вдруг изгибался. И под тупым углом направлялся к нынешней арке. Это является главной интригой подводных исследований. Легко предположить, что этот изгиб был вторичным, а первый мост - прямым. Сначала мы думали, что это имеет какую-то гидротехническую основу, но эта версия себя не оправдала. Сейчас мы разрабатываем гипотезу, что мост был прямым в какой-то период времени. С моей точки зрения, изгиб связан с изменением конфигурации стен Детинца, который был меньше, а затем увеличился и поэтому сместился центральный вход. И новгородцам пришлось немного изменить направление моста, не меняя его часть на Торговой стороне. Изменение таких сооружений - довольно болезненное явление. Поскольку вокруг моста происходила очень активная торговая деятельность, на мосту были торговые лавки. Вход на мост и выход были самыми посещаемыми новгородцами местами, и, разумеется, вся торговля стремилась туда, где большой поток людей. Изучение моста имеет не только археологическое значение, но роднит и сближает нас с европейскими республиками Средневековья. - В чем именно? - Подобные же вещи мы изучали в Венеции и знаем, что венецианцам очень тяжело было менять конфигурацию моста, потому что были затронуты интересы банкиров, владельцев ювелирных лавок, примыкающих непосредственно к самому древнему мосту Риальто. В Новгороде нет документальных подтверждений, но получены археологические свидетельства изучения пространственных изменений моста и улиц, которые к нему примыкали. Они служат доказательством, что подобные явления происходили и в Новгороде. Возможно, новгородский мост один из древнейших на Руси и был построен уже в X веке. В виде легенды о нем рассказывает Иакимовская летопись, которая не сохранилась и пересказана историком Татищевым. - А что еще было найдено на дне Волхова? - Мы нашли на дне Волхова большое количество вещей, которые подтверждают, что на мосту велась торговля: мелкая разменная монета (найдено более 60 монет), печать новгородского тысяцкого, западноевропейская пломба, которой опечатывались товары. Все это имеет перспективы для дальнейшего изучения. Надеюсь, что подводная археология перестанет быть диковинкой, а станет постоянным, представляющим интерес для ученых и туристов научным явлением. |