Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Морду - в воду, сороку - на голову | ||

|

Матвей Сардон

| ||

|

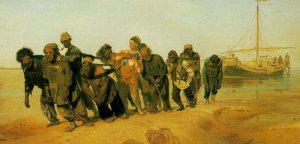

Привычные слова в привычных значениях. Рабочие лошадки ежедневного общения. Мы произносим, слышим, пишем, читаем их и обращаем внимание только на ожидаемый смысл, стоящий за ними. И только если вдруг послушные и незаметные слова начинают артачиться, выпирать из текста и вообще вести себя своевольно, мы удивленно обращаем на них внимание, как баре, у которых крепостные вдруг потребовали гражданских прав: | ||

А ведь в действительности каждое слово имеет свою историю, подчас тайную, и примеряло разные смысловые одежды. О некоторых таких словах мы и расскажем сегодня. Автору этих строк попалась в руки книга В.И. Сомова "Словарь редких и забытых слов". Ее содержание, привычное и необыкновенное одновременно, навело на определенные размышления и ассоциации. Пароход и человек С чем у вас ассоциируется слово "дюшес"? Опросите народ, и вы увидите, что большинство припомнит газировку, имевшую популярность до эпохи "пепси". Тем не менее, переводится оно как "герцогиня" (знатоки французского не дадут соврать) и использовалось для обозначения знатных особ: "Дюшессы, виконтессы, леди, Гурт лордов тучных и сухих" (Вяземский). *** Оказавшись в тех же баснословных временах, вы вполне могли бы услышать в обществе "дюшесс" разговор о "бразильских звездах". И повода вздрагивать не было бы: то не анахронизм и знать отнюдь не имела в виду Рональдо, Пеле и прочих корифеев футбола. "Бразильскими звездами" называли бриллианты. В 1727 году в Бразилии были открыты богатейшие залежи алмазов, и тогда связывать происхождение этих драгоценных камней со страной кофе и футбола было столь же привычным делом, как сейчас с Южной Африкой или Якутией. *** А где-то далеко от дворцов с их рафинированными разговорами обитали совсем другие персонажи. "Вот облом!" - скажет сегодня какой-нибудь юноша, раздосадованный неудачей. А лет 150 назад такая реплика тоже, представьте, была возможна. Только адресовалась она конкретному человеку, а не в воздух. Ибо обломом называли грубого, невоспитанного человека. А жертвами такого сорта персонажей мог стать какой-нибудь простыня. Не простынЯ, а простЫня, простой человек то есть. Обидеть не хотели... Некоторые слова опасно произносить, не объяснив, как их следует понимать. Представьте себе двух людей на свежем воздухе, один из которых обращается к другому со словами "Убери морду немедленно!" Вам покажется, что сейчас начнется драка, но нет: люди на природе - это рыбаки, а морда - это распространенная снасть вроде сети. Если обратиться снова к стародавним временам, то употребление такого невинного теперь слова, как "механик", тоже обговаривалось некоторыми условиями. Ведь механиками называли не только специалистов по различной технике, но и спецов по уловкам и обманам. Вот у Островского герой сомневается: "Черт его знает, что за механик попадется, может, совсем каторжный". В те же времена проявляется забавное значение слова "противень": это либо копия с чего-либо, либо предмет, составляющий пару. В том числе так могли назвать человека, например, стоящего с кем-то рядом. Поэтому встретив подобное наименование в тексте, не следует усматривать в нем что-то похожее на обидные посудные прозвища, как-то: чайник, пробка или котелок, который не варит. *** Недоумение может возникнуть и при чтении такого текста Гоголя: "Сороки обступили его кругом". Нет, это не "Вий" и не "Страшная месть" с их разнообразной демонологией, это "Мертвые души", образец реализма, так сказать. Просто сорока - это не только болтливая птица, но и головной убор, употребляемый в деревнях. А вся фраза - образец метонимического переноса. Где бурлаки идут... И прозрачные киоски в звонко-звучной тишине: Немало школьников при изучении поэзии символизма сталкивались с этим стихотворением Брюсова, демонстрирующим особенности этого литературного течения. Недоумевали - и наверняка списывали на общую безалаберность символистов. Писали, мол, что в голову приходило. Для нас киоск - синоним ларька. Но изначально киоск - легкая конструкция типа беседки, очень изящная и романтичная. *** А вот другое школьное стихотворение про стон, что у нас песней зовется, и бурлаков, что идут бечевой, не столь изысканно. Но не менее удивительно. Какой такой бечевой бурлаки идут? С точки зрения современной грамматики - полный абсурд. Будто идут работники буксира по веревочке, как в детской игре. Но на самом деле бечевая - это полоска суши вдоль берега, и по ней-то, естественно, идут труженики сплава. Еще одно некрасовское недоумение связано со словом "победный": "Качаются, мотаются победные головушки уснувших мужиков" ("Кому на Руси жить хорошо"). Какую такую победу одержали герои великого поэта?! И тут выясняется, что между победой и бедой не так мало общего, что бы по этому поводу не думал капитан Врунгель. Вот, например, имя прилагательное у них общее есть, так как "победный" у Некрасова и его современников - это горемычный, "по бедам" идущий. *** Вот и все пока. Конечно, в поле внимания автора попала мизерная часть игровой истории слов. Может, читатели его дополнят в дальнейшем? Или хотя бы чаще начнут открывать словари. Презабавное чтение, доложу я вам, милостивые государи. |