Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Экскурсия сквозь века. София: столкновение миров | ||

|

Владимир Коровицын

| ||

|

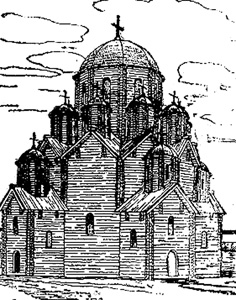

Старинные русские города имеют одну примечательную особенность - в них очень мало действительно старинных зданий. Лишь редкие вкрапления церквушек и монастырей, да, пожалуй, еще крепость - если она уцелела - напоминая нам о почтенном возрасте. И в этом колоссальное отличие древнего русского города от любого древнего европейского, сохранившего, как правило, свое "тело" - историческую жилую среду, где узкие улочки вплотную застроены старинными - 15-18-х веков - домами с островерхими черепичными крышами и лавочками в нижних этажах; где обязательно есть главная площадь с ратушей, эта "пьяцца маджоре", "пласа майор" или "старо място", обстроенная самыми добротными, самыми красивыми во всем городе домами, приветливо глядящими на вас своими ренессансными, а чаще барочными - с непременными волютами-фасадами. Камни старинного европейского города стерты ногами многих поколений. | ||

И как не похожи, как во всем отличны русские города, хотя территориально иногда почти соседствуют с городами европейского типа. Идеальный пример здесь, пожалуй, Псков и Таллинн. Они действительно довольно близко расположены, но принадлежат перифериям разных культур, кардинально друг от друга отличаются. В самых центральных местах, где, казалось бы, каждый кусочек земли должен быть густо застроен - в наших городах пустыри; где должны бы горделиво красоваться постройки самодовольных бюргеров - стоят дома, выстроенные на нашей памяти; под ногами вместо брусчатки - асфальт, положенный в прошлом или позапрошлом году. Все это так, и причина здесь даже не та, что строили и мостили на Руси из дерева. Вся балтийская культура была когда-то деревянной. Причина все-таки, видимо, в позднем развитии капитализма и, следовательно, в позднем появлении мещанства - главного застройщика европейских городов. У нас оно появилось примерно в середине 19-го столетия и стало более или менее многочисленным в начале 20-го века. Поэтому вся старинная рядовая застройка, вызывающая столько поэтически-ностальгических чувств у живущего в многоэтажных коробках современного горожанина, появилась именно в этот достаточно короткий промежуток времени. От более ранних эпох нам остались культовые сооружения и уж совсем редкие островки старинных ансамблей, сочетающих культовую и гражданскую архитектуру. В Новгороде таким островком является кремль, где сосуществует разновременная и разнофункциональная архитектура, охватывающая довольно длительный отрезок времени: от середины 11-го до начала 20-го века. Во времена Киевской Руси, в 11-й век переносит нас Софийский собор. Если напрячь воображение, можно представить себе артель цареградских мастеров, восемь лет назад окончивших строительство Софийского собора в Киеве и вновь получивших приглашение строить на Руси. Они, конечно, постарели, но еще полны сил и отлично справятся со своей задачей. Их мастерство, их "софия" - термин, который переводится на русский язык не только как "божественная премудрость", но и как умение, искусство, техницизм - не подведет и на этот раз. Первый каменный собор станет главной архитектурной доминантой и определит развитие города на много веков вперед. Он навсегда останется самым большим. У него никогда не появится достойный соперник, как, скажем, собор Святого Микулаша у собора Святого Вита в Праге или собор Святого Павла у Вестминстерского аббатства в Лондоне. И наш собор не одинок в этом смысле. Подобную судьбу разделяют с ним и Киевский собор, и, хронологически первая, Константинопольская Айя-София, и Венецианский собор Святого Марка, тоже построенный при участии византийских мастеров. Возможно, мастера предполагали это изначально, ведь греческое мировосприятие, став христианским, осталось чуждым ветхозаветной идее времени, как становления, свершения, развития. Время для них - не стрела, а вечный круговорот. Быть может, отсюда и центрическая форма византийских храмов в отличие от направленной, развивающейся с запада на восток - от портала к алтарю - формы базилики, утвердившейся в католических и протестантских странах. На Западе, лишь в эпоху Возрождения у архитекторов Бруннелески, Браманте и позднее, в 17-18-х веках, идея центрического храма станет популярной, но вдохновляться там будут не византийскими сооружениями, а, вероятнее всего, Римским пантеоном. Да и идея будет другая - утверждение человека в центре мироздания. Девять с лишним веков, протекшие со дня окончания постройки Софии Новгородской, сильно изменили ее. В Историческом музее хранится макет-реконструкция, по которой можно представить себе, каким вышел собор из рук наших мастеров. Открытые, с трех сторон окружавшие собор галереи как бы связывали его с окружающим пространством. Общий облик был более легким, изящным, гармоничным. Видимо, впервые примененные в киевском и новгородском соборах галереи-гульбища полюбятся русским зодчим и будут впоследствии неоднократно использоваться в архитектурных сооружениях. От киевского и новгородского соборов цепочка потянется к церкви Покрова на Нерли, к собору Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, наконец, к Вознесенской церкви в Коломенском и неисчислимому количеству храмов, построенных в 16-17-х веках. А наши галереи будут вскоре заложены, увеличат внутренний объем храма, но сделают его более строгим, "зашнурованным". Некоторые архитектурные детали собора никогда больше не повторятся в новгородском культовом зодчестве: тонкие полуколонки по граням центральной апсиды - типично византийский прием, мозаичный пол. Не будет превзойден высокий уровень строительной техники, да и само название, пришедшее в православную теологию через неоплатонизм из древнегреческой философии, будет очень редко употребляться в эпоху Московской Руси и навсегда останется связанным для нас с эпохой Киевской Руси да, пожалуй, еще с русской философией конца 19-го - начала 20-го века. Киевской Руси с момента постройки Софийского собора предстоит еще стремительно и динамично развиваться в течение почти двух столетий - до середины 13-го века, когда это развитие будет внезапно оборвано. А еще через два столетия под натиском восточных племен падет и ее великая духовная патронесса - Восточная империя. Толпы бородатых византийских интеллигентов устремятся на Запад и, наполнив там ряды гуманистов, дадут колоссальный толчок развитию Возрождения. Последствия этого рассеяния, этой интеллектуальной диаспоры вновь ощутит Русь. Трудно переоценить, например, значение, которое имело для развития русской живописи творчество Феофана Грека. Большую роль в жизни страны сыграла также супруга Ивана III, последняя византийская принцесса Софья Палеолог. Киевская Русь, первое государство восточных славян - эпоха нашей античности. По своему социальному, военно-экономическому, культурному развитию Русь находилась на уровне современных ей центрально-европейских государств: польского, чешского, венгерского королевств. Фатальное отставание Руси началось значительно позднее. В чем его причины? В почти трехвековом владычестве татар? Наверное. Но думается, что определенное значение имел также выбор религии. Ведь принятие православия в качестве официальной религии резко противопоставило Русь европейскому миру. Учитывая то, какую роль в средние века играла религия, практически вбиравшая в себя всю культуру, это не является преувеличением. Религиозные различия стояли тогда выше национальных. Отныне все, что приходит на Русь из Европы, будет восприниматься как чуждое, богопротивное, мерзкое. Приняв православие, Русь приобщилась к культуре, у которой не было будущего, обрекла себя на длительную изоляцию. В то время, как, скажем, народы Прибалтики, приняв христианство позднее, но по римскому образцу, стали частью европейского мира - пусть и на положении европейской провинции. Может быть, действительно поторопились наши предки, крестившись по греческому обычаю ровно тысячу лет тому назад? Может, стоило погодить век-другой или даже креститься в 13-14 веках, когда уже достаточно определенно выяснилось, на чьей стороне перевес и за кем будущее. Ведь, согласитесь, трудно было в 10 веке предвидеть далекий закат могущественной и процветающей Византии, раскинувшейся на обширных пространствах Азии и Европы; предвидеть падение Константинополя - самого крупного, оживленного и красивого города европейско-азиатской ойкумены. Впрочем, и такое суждение может быть не до конца верным. Ведь мы не знаем всех потенций средневековой греческой цивилизации. Они не успели осуществиться, история не поставила такой эксперимент. Азиатские провинции Византии - Египет и Сирия - были захвачены арабами и стали частью исламского мира. Балканы, Анатолия, наконец, самое сердце греческого мира - Аттика, Македония, Спарта - надолго оказались под турецким владычеством. Восточная Русь выдержала трехвековое татарское иго, западная Русь стала частью Литовского и Польского государств, затем Австро-Венгерской империи. Сбросив иго в 15-м веке, Московская Русь в течение длительного времени будет единственным независимым православным государством. Но, изолированная географически и культурно вследствие религиозных различий, принципиально не принимающая никаких новаций, она долгое время будет, практически, "топтаться на месте", очень слабо развиваться в экономическом и культурном плане. В то же время капитализм станет быстро изменять лицо средневековой Европы. Мануфактурное, основанное на постоянном совершенствовании технологий и ориентированное на рынок производство, динамично развивающаяся торговля, банковское дело, далекие путешествия, совершенствующаяся правовая система - все это потребует быстрого развития науки, повысит роль университетов и университетского образования. Появление новых видов производственной деятельности, где успех будет зависеть, главным образом, от личных достоинств человека, от его опыта, умения, нравственных качеств, в корне изменит представление о месте человека в мироздании, будет способствовать яркому взлету гуманистической философии. Вера в разум, в созидательные возможности человека, социальный оптимизм надолго станут доминантами европейской мысли и лишь изредка будут прерываться трагическими размышлениями Паскаля, Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше. В сложении нового мировоззрения огромную роль сыграют еще два фактора. Первый - начавшееся глубокое изучение греко-римской античной культуры, которая, чем дальше, тем больше, будет ощущаться европейцами, как их духовная прародина и открытие, в результате кругосветных путешествий, далеких, экзотических цивилизаций, давшее возможность по-новому взглянуть на многие привычные вещи. Второе - свободомыслие - приведет не только к реформе римского католицизма (протестантизм с его интимно-личностным - без посредства священника - общением с Богом, будет более всего отвечать растущему индивидуализму новоевропейского человека), но и к плюрализации религиозных воззрений вообще, к появлению самого широкого спектра представлений - от деизма до настоящего атеизма. Секуляризация всех сфер общественной жизни коснется и профессионального искусства, долгое время развивающегося почти исключительно в лоне церкви. Русь, географически расположенная в Европе, но культурно, вследствие религиозных различий, Европе не принадлежащая, будет первым государством, пришедшим к пониманию такой необходимости. Когда в 17-м веке жадные до новых впечатлений европейские путешественники появятся здесь, это будут как бы выходцы с другой планеты, люди с совершенно иным духовным и практическим опытом, представлениями, системой ценностей. Именно их глазами Русь впервые увидит себя со стороны, и зрелище это не будет очень утешительным. Но оно пробудит страну к движению, к изменению социальных институтов, тормозящих развитие, - таким институтом было, в частности, местничество - к учению, к науке, к убеждению, что, несмотря на грядущую во славе жизнь после смерти, земную жизнь человек должен прожить в соответствующих его человеческому достоинству условиях. Изменения эти робко начнутся в конце 17 века и круто повернут жизнь страны в Петровскую эпоху. |