Новгородский университет

ГлавнаяСвежий номер

Архив

Состав редакции

Загадка усадьбы Железнова | ||||

|

Татьяна Васильева

| ||||

|

С человеческой памятью такое случается часто: важное забывается, а мелкое, случайное выступает на первый план. Так получилось с Николаем Ивановичем Железновым, первым директором земледельческой и лесной академии (ныне Тимирязевки), подготовившим почву для развития в России передовой биологической науки - работ Тимирязева, Докучаева. Его опыт в области лесоводства по акклиматизации древесных и кустарниковых пород, проведённый у нас на Новгородчине, и сейчас актуален. | ||||

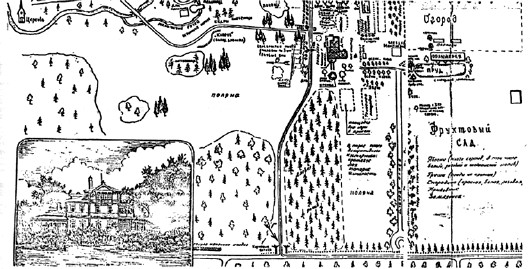

"Хорошая ёлка" - Усадьбу Николая Ивановича Железнова мы обнаружили случайно, - рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, главный лесничий ассоциации "Новгородмежхозлес" Александр Николаевич Авдеев. - Это уж потом всё закрутилось. Шёл то ли 1974, то ли 1975 год. При обследовании лесных участков в Окуловском районе я ещё издали обратил внимание на деревья с необычной формой кроны - правильная такая пирамидальная форма. Вроде бы немного и похожи на нашу ель, но вершины очень уж остроконечные. Пришлось вернуться, и вблизи я окончательно убедился: это - не ель. И кора, и хвоя явно указывали на другой вид. Местные же лесоводы ничего особенного не замечали, хотя проработали там несколько десятков лет. Я им говорю: "Да это пихта сибирская". Они: "Нет, это ёлка, хорошая ёлка, у нас нет пихты сибирской". А в этот период шло землеустройство, приехали специалисты из Ленинграда, заново описывали леса. Александр Николаевич быстренько связался с таксатором, который там делал инвентаризацию, и озадачил: "Посмотри в том районе повнимательнее, не может пихта вырасти в единичном экземпляре, откуда бы семена попали?". Стали внимательнее смотреть: ого, целая пихтовая аллея просматривается, лиственница сибирская попадается, другие диковинные для этих мест насаждения. Поспрашивали у местных жителей, кто сажал, когда - никто ничего не знает. - По старым материалам лесоустройства эти особенности данного участка нигде не значатся: деревья записывали ёлками и проходили мимо. Стал я расспрашивать всех подряд. И тут вообще началась детективная история, - вспоминает Авдеев. - В те годы там рядом был молокозавод. Молокозаводчики пользовались ледником явно старой постройки, а чьей - не знали. И так кого не спрошу - ноль информации. Но, наконец, кажется, ухватил ниточку от клубочка: "Да, говорят, там какой-то барин жил, я-то не помню, спроси у такого-то старичка". Пошел к указанному старичку в другую деревню, в Заручевье. Но опять не узнал почти ничего. "Да, да, барин жил, фамилию, правда, не помню. А вот есть дед, он помнит наверняка". И направил меня в следующую деревню, в Ловищи, пять километров по бездорожью.

Пришел, нашел дом, захожу. Сидит ста-а-арый дед на печке, ему лет 90, слышит плохо. "Кто такой! Зачем ты пришёл?" Кричу, кто я. Поясняю - что ищу. "А да, помню, родственники барина приезжали года три-четыре назад, внуки, где-то адресок оставили". А как их фамилия, спрашиваю. "Железновы", - отвечает. Потом оказалось, он знал внучек сына Николая Ивановича. Василий Николаевич, сын, был предводителем Крестецкого дворянства, военный. Приказал бабке поискать, та нашла адрес, это где-то под Питером. Всё, зацепка была. Написал этому родственнику всё, как есть. Тот ответил, что сам не очень об этом много знает, предложил написать ещё по одному адресу, уже в Питер. Туда написал, ответа нет, расстроился. Потом ещё адрес дали - новосибирский. Жду. Есть ответ! Пишут, есть книга о Николае Ивановиче, но как называется - не знают. Я - в областную библиотеку. Есть! "Железнов Николай Иванович". Монография, автор К.В. Манойленко, издательство Академии наук, написана в 60-х годах, уже в советское время. Написал в издательство с просьбой дать адрес автора. Дали мне адрес домашний, московский. Ответ приходит: "Уважаемый Александр Николаевич, действительно, в своё время я собирала материал об академике". Я - поскорее ответное письмо, не знает ли она, где архивы учёного. Потому что мне нужно было найти первоисточники. Опять случай Всё дело в том, что теперь интерес Авдеева к российскому учёному, связанному с нашим краем, подогревали уже не только пихты и лиственницы. - Тут опять случай. Когда мы с лесником Николаем Маловым там всё обследовали, напились воды в роднике. А через две недели я пошёл туда один. Зная, что есть родник, зашёл попить воды. Подхожу к этому месту, а... воды-то и нет. Сухо. Место есть влажное, а воды нет. Я сразу сообразил, что это был искусственный источник. Из книжки Манойленко я к тому времени уже знал, что Железнов у себя в усадьбе заложил дренаж. И эти знания мне помогли определить, что мы нашли: выход дренажной системы. Родник - он и летом, и зимой - родник, он пульсирует. Загорелся Авдеев: "Нужно искать!". Пошёл за лесником, взяли лопаты, начали это место влажное копать. Лесник здорово сомневался, копали и спорили: дренаж или нет? Докопались до оголовка, деревянного ящика из еловых досок, выхода коллектора. - Он сохранился до сих пор. Представляете? А уж когда дренажные трубки откопали, у меня стало ещё больше уверенности, что мы откопали дренажную систему Железнова. Потому что вижу - трубки не наши. Современные - гладкие, а те - ребристые, обожжённые, кустарные. "Давай, говорю, пройдёмся, посмотрим, что дальше". Через лес вышли на поле, как раз то, о котором талантливый учёный писал в своей книге "Осушение полей". И это поле выдало тайну Железнова. Хвощ шеренгами - Была ранняя весна, зелени нет, повсюду торчит только сухая прошлогодняя трава. И вот по этой сухой траве пробиваются кустики зелёного полевого хвоща. Причём, растут прямолинейными полосами, такой прямой строчкой. Так не бывает, в природе так растения не растут. Это просматривалась система дренажная. Теперь важно было найти соединение осушителей, интересно было узел весь найти. Пошёл я прямо по этой строчке. Смотрю - от нее ответвление под углом. Говорю: "Всё, давай здесь копать". Копали по очереди. Лесник, вроде, тоже увлёкся, но вот уже где-то на полтора метра углубились - ничего. Он опять засомневался сильно: "Да нет ничего, пойдём". Докопали примерно до метра семидесяти, вдруг удар. Камень? Нет, никакой не камень, откопали всё-таки систему. Труба на сто пятьдесят миллиметров. У напарника моего, конечно, шок. Настоящая мелиорация - Метр семьдесят, а хвощ реагировал? - Но ведь Железнов все делал качественно. Это мы потом выяснили: он был пионером в области исследования влияния подземного осушения почв на развитие растений. Выступал за внедрение гончарного дренажа в северных районах. С 1856 года действует закрытый дренаж, заложенный им впервые в России в бывшем Крестецком районе Новгородской губернии на сельскохозяйственных и покрытых лесом угодьях. Он действует до сих пор. Какого уровня достигло бы сельское хозяйство Северо-Запада, воспользуйся мы опытом учёного! Не воспользовались ни тогда, ни спустя десятилетия. Прошло 150 лет, а его дренаж это поле осушает. Не то, что наши, зарытые во время брежневской мелиорации. Можно много рассказывать, как ходил Авдеев после своих открытий по инстанциям, пытался что-то рассказать. Находились люди, готовые ему помочь, но во властных кабинетах его только что чуть не поколотили. - Так как я в мелиорации не был узким специалистом, позвонил на опытно-мелиоративную станцию в Вяжищи. Объясняю, что нашли закрытый дренаж 1856 года. Мне не верят, дескать, вы что-то перепутали, мы тут десять лет всего. Объясняю: "Я же там был, я же не с чужих слов передаю". В конце концов в 1981 году повёз их туда. Они, конечно, сделали раскопки квалифицированно, убедились, что система есть. Начальнику управления мелиорации говорю: давайте сделаем там музей. Вы будете ездить, своим специалистам показывать, как надо делать, какое качество должно быть. Он: "А зачем?". У них же тогда деньги были бешеные, у мелиораторов, им это было не нужно. Попытку достучаться до современных мелиораторов Александр Николаевич делал ещё не раз. Начал искать схему мелиорации, сделанную Железновым, чтобы хотя бы с её помощью показать, что значит настоящая мелиорация. Другие с таким упорством клад ищут. - Да, а я - эту схему. Опять понаписал десятки писем во все концы; и в Академию наук, и в Тимирязевку, в Исторический архив СССР... Родственникам учёного написал, может, у них где завалилась. Приходят ответы: нет, нет, нет... Уже в 79-м нашёл на французском языке статью Железнова, опубликованную в 1856 году. Перевёл. Стало понятнее, что, где и как академик делал. Он не просто устроил мелиорацию у себя в имении, он на практике проверил влияние мелиорации на урожай, огромное количество опытов провёл. "Два плотника в два дня" Дойдя до первоисточников, Авдеев откопал номер "Земледельческой газеты" за 1872 год. И опять - потрясение, и опять - горькое сожаление: - Как много мы теряем, не применяя ещё одно открытие из наследия Николая Ивановича. Новгородский Леонардо да Винчи для пересадки крупномерных деревьев сконструировал специальную машину, назвав её "подъёмный снаряд". "Подъемный снаряд" очень прост и дёшев в изготовлении", признавался он: "Два плотника устроили его мне в два дня". Всё не так, ребята Осенью 1871 года академик успешно провёл пересадку из загущенных древостоев многих крупномерных деревьев - лиственницы, пихты, кедра сибирского, сосны веймутовой, вяза. До настоящего времени сохранились и успешно произрастают эти насаждения, аллейные и единичные посадки деревьев пород-экзотов в лесах, сделанные им на Новгородской земле. А мы до сих пор высаживаем прутики, и ахаем, когда они погибают к следующему сезону. - Мы до сих пор это делаем не так, - переживает Авдеев. - Почему у нас засыхают посадки? Не знают люди, как правильно сажать, а он знал, более ста лет назад, и оставил свои знания: "Все деревья должны быть сажаемы выше уровня почвы, разрыхлённая под корнями земля впоследствии непременно осядет, - тем ниже, чем глубже вырыта яма. От этого вокруг дёрна образуется впадина, в которой осенью, весной и вообще в мокрое время происходит очень вредный для растения застой воды. Это углубление, мало по малу, само наполняется землёй, а ещё чаще его засыпают от незнания, и это обстоятельство есть вторая причина неуспеха пересадки. Потому, что многие деревья пропадают или всю жизнь страдают, если нижняя часть ствола зарыта в землю". То есть корневую шейку, этот стволик закапывают - яблони, даже наши плодовые, все они мучаются. Потом говорят: почему не плодоносят? Я всегда говорю, ты посмотри, как у тебя посажена корневая шейка, если она заглублена, то подпревает кора, и растение чахнет или погибает. А вот он пишет далее: "В большей части случаев, особенно при тяжелых и сырых почвах, полезно сажать деревья еще выше, нежели на сколько может осесть разрыхленная почва". Рубить наловчились, сажать - не умеем В нашей зоне очень важно сажать деревья на 10-15 сантиметров выше, высокая посадка предохраняет корни от повреждения вследствие вымочки. Это заметно на хвойных и плодовых деревьях. Они не идут в рост, подвергаются болезням и часто пропадают, если посажены низко. Если корни низко и надолго погружены в эту холодную жидкую землю, как это случается осенью, они непременно пострадают. Но если дерево находится поверх земли, то корни будут поставлены в самые благоприятные условия. В высокой посадке заключается главная тайна акклиматизации экзотов в нашей зоне. - И те наши сегодняшние лесоводы, которые неправильно сажают лиственницу, кедры, потом кричат: "Погибли, у нас такие деревья не растут. Климат не тот". Это как же так? - Не согласен Авдеев. - В Сибири растут (а там морозы крепче наших), в Прибалтике растут, на Севере лиственница растёт, а у нас не может? Ерунда всё это, просто вы неправильно её посадили, неправильно избрали место. Бывает, лесники сеянец лиственницы запихают в яму, как ёлку. Ёлка - будет расти, и дуб, а интродуценты - очень чувствительные. Нужно всегда учитывать биологические особенности растений. Есть кустарники, которые чем больше засыпаешь, тем лучше растут (смородина, корне-отпрысковые), а тут - ни в коем случае. У Железнова есть статьи об изгородях, как можно их использовать, постригать. То, что сейчас входит в моду. Одновременно у него были и лесные питомники, и плодовые питомники. Папки уже не закрываются - Меня спрашивают, для чего ты копаешься? А потому, что об этом я больше нигде не прочитал, сколько учебников ни изучил. У меня пять или шесть папок о Железнове, они уже не закрываются. У него есть статья о растениях, уцелевших и погибших зимой с 1870 на 1871 год. Он сделал анализ того, почему погибли деревья, каковы причины повреждений, что нужно в нашей зоне делать, чтобы успешно их акклиматизировать (и склон учитывать, и глубину посадки, и рельеф, и направление ветра, экспозицию - север или юг, и обеспеченность влагой и т.д.). И при этом всё будет расти. Эти статьи меня поразили. Ведь у нас тоже были такие зимы: вспомним новогодние морозы зимой 1979-го. Действительный тайный советник, академик Николай Иванович Железнов получил золотую медаль за изучение дренажа, введенного в северной полосе России, и устройство завода для приготовления дренажных труб. Тогда уже понимали важность сделанного им. А мы изобретаем сейчас велосипеды, да еще одноколесные. Что мы разрушили - Понимаете, что мы разрушили? Я ходил тогда, чуть не плача, душа болела. Вот на этом месте он построил завод по изготовлению гончарных труб (мы нашли это место, набрали там десяток трубочек разных), производство непростое, это не лес спилить и дрова наколоть. А какие люди работали у него? Обычные крестьяне. Говорили - полуграмотные. Но вот, значит, мог один человек создать вокруг себя такую атмосферу. Наряду с научными исследованиями Николай Иванович Железнов активно занимался общественной деятельностью. Будучи убеждённым противником крепостного права, вёл борьбу за освобождение крестьян от кабальной зависимости, особенно в период работы (1858-1859) над проектами реформы по отмене крепостного права в Новгородском губернском комитете. Внучка его уезжала из родных пенат в 20-х годах. Она нарисовала схему усадьбы, какой она была до пришествия наших рабочих и крестьян, и прислала мне. Потом племянник прислал фотографии. В усадьбе были оранжереи, огород, теплицы, мельница (он выращивал дыни, арбузы, виноград). Были разбиты цветники, система фонтанов. Человек талантливый, он был талантлив во многом, был художник, дизайнер даже. Сделал декоративный въезд в ворота усадьбы - корневые ворота. Вы представляете, сейчас стоял бы такой дом! - Не поздно к его опыту вернуться? - Не поздно. - А кто будет этим заниматься? - Ну, вот мы с вами. Я рассказал вам про единичный случай. А знаете, сколько подобного опыта в историй нашей области? И, к сожалению, наши "Иваны, родства не помнящие", им не пользуются. Сейчас на месте дома Железнова - развалины, заросшие крапивой. Сбудутся ли надежды учёного, мечтавшего, что когда-нибудь "возникнут насаждения, которые впоследствии, конечно, будут служить украшением этой местности", то есть нашей с вами Новгородской земли? Пока, словно в сказке, в ожидании славного рыцаря местность вокруг усадьбы, заросшая кустарником и деревьями, не открывается каждому встречному. Приходившие сюда просто из любопытства, находясь уже близко к цели, вдруг сбивались с пути и ни с чем возвращались назад. |